Notes scénographiques

Cette page est consacrée à de brefs écrits scénographiques, la plupart postés sur Facebook. Voir ICI.

Courtes esquisses théoriques, fragments d’une réflexion plus large, liens vers des textes publiés. Certains textes présentent un projet. L’écriture théorique nourrit ma pratique de scénographe et d’artiste, et vice-versa. J’espère que mis bout à bout ils résonnent sans trop se répéter.

02/02/26

Mon travail d’artiste et de scénographe est profondément contextuel, imprégné des esthétiques de la socialité là où il s’invente et s’inscrit. Les gestes, et les réponses esthétiques sont pour cette raison extrêmement divers. A la longue il y a des récurrences, mais au départ il s’agit d’une situation, d’un milieu. Et d’une réponse simple et réalisable en dialogue avec cette situation.

Il y a aussi une distance par rapport à la représentation, ce qui n’empêche pas le geste artistique. Mais dans les « Mondes suds » (Sony Labou Tansi) où j’ai travaillé et travaille, la représentation n’est pas le seul médium d’expérience pour les gens. Tous les gestes esthétiques singuliers, performatifs, dans leur relation au milieu, sont porteurs de sens, racontent, suggèrent, évoquent. Le champ des possibles est immense et non séparé de la vie. Il ouvre à l’expérience, au-delà des questions de compréhension car tout le monde comprend, se fait une histoire.

25/10/23

La scénographie hante la rencontre (à l’Atelier Scénographie de la HEAR, avec Olivier Marboeuf), il n’est pas scénographe mais les connexions se font. Une en particulier : faire scénographie sans forcément faire scène. Il utilise pour cela les pièces d’un appartement où le salon serait la partie visible, en lumière, alors que la chambre, la cuisine, le cellier seraient les espaces cachés, où pourtant il se passe des choses essentielles en continuité avec le salon. Des choses invisibles. C’est une autre manière de parler de la coulisse, mais c’est aussi une manière de parler du temps long du travail de création et de la vie, de ses moments cachés, protégés, de ses moments à ne pas montrer, dans tous les sens du terme (in-montrable car trop intime, à garder caché, etc.). Ce déplacement du terme scénographie, Olivier le comprend bien, comment jouer, penser à partir d’un terme, en rendre polysémiques les usages.

25/10/23

19/09/23

Le travail de plateau reste exigeant car il faut aller vite, la salle tu ne l’as que dans un temps limité, loin de l’hésitation nécessaire à la recherche création. Cela pourrait durer des semaines tant chaque détail devient alors questionné dès qu’il apparait. Je pense la scène dans une logique installative et performative, ce n’est plus un décor qui la fait autre, les éléments sont avant tout performés, mis en geste, souvent mineurs et furtifs par les corps (j’aime travailler avec la danse et la performance tant la plupart des acteurs restent accrochés au texte et au jeu), c’est ainsi qu’ils font dramaturgie, visions, récits, sens. Le plateau est indispensable, il est le laboratoire, l’atelier, c’est là quand les choses apparaissent que cela se déploie. Avant, autour, il reste tant d’hésitations, tant de doutes, ils ne se résolvent qu’organiquement une fois dans l’espace et dans le temps d’un processus qui agit par lui-même, installe le geste souvent sans même que tu t’en rendes compte. J’aime intervenir par petites touches et regarder les choses se faire, apparaître, devenir évidentes au fil du temps, tu oublies ainsi tes méandres, les pistes se perdent, le geste se fait simple, à la fois structurant et proche de la disparition.

03/09/23

Un texte pour la publication qui fait suite à la résidence des Scénos Urbaines Mayotte.

Les quartiers sont avant tout des lieux de vie. Urbain, pas urbain, public, pas public, bidonville ou gentrifié, riche ou pauvre, loin ou près, sale ou propre, aménagé ou non, mixte ou non, des lieux de vie. La vie y est ce qu’elle est, souvent difficile. Mais cette infrastructure de personnes est ce qui fait une ville. Le reste vient après. Quelles pratiques, quelles dynamiques, quelles énergies, quelles tensions, quelles joies, quelles difficultés. Cette entrée ouvre sur une autre, finalement assez radicale tant elle est peu prise en compte : les gens savent comment ils veulent vivre, dans quels espaces, des espaces qui correspondent aux relations qu’ils tentent, souhaitent entretenir les uns avec les autres, ont, entretiennent, endurent, inventent, négocient. Ils savent et ils sont en mesure d’aménager. Dire cela c’est simplement prendre acte de l’existence des intelligences collectives, de l’intelligence des corps, des vies, des aspirations. Ce qui est troublant, inquiétant, dangereux même, c’est le peu de prise en compte de ces savoirs dans les politiques urbaines. A la Vigie ces savoirs sont flagrants. Les espaces sont certes faits de peu, de ce qu’on a, autour de cours, d’arbres, mais ils sont là, centrés sur la parcelle, l’intérieur. Ils sont bâtis souvent au détriment du commun (de l’espace public), mais malgré tout les signes y sont nombreux d’attention, d’entretien. Dire « c’est un bidonville » est une manière de ne pas voir cet urbain complexe, difficile à vivre tant, en l’état, les infrastructures manquent, tant il y a à faire pour que la vie des gens soit regardée, prise en compte par l’Etat, par les communes… Cet urbain précaire est appelé bangas à tort, pour dire bidonville, habitat précaire ; et à raison parce-que dans sa forme construite il reste en lien avec le banga, habitat traditionnel et parce-qu’il est porteur de possibles dans sa légèreté, sa simplicité, sa manière « économique » de se poser et de bâtir un (mi)lieu de vie. Ces quartiers sont aussi des conservatoires de connaissances et de pratiques, il recèlent des modes de vie anciens, des lores, des modes de vie qui perdurent et disparaissent, mutent à tout le moins, qui pourtant sont toujours là. Ce qui ne manque pas d’interroger quand on sait les mutations climatiques, le danger de ce qui est en train d’arriver, vers lequel nous allons insouciants et auto-aveuglés en construisant à contresens écologique, sous prétexte que le béton est signe d’une modernité espérée, comme ailleurs, comme en métropole. Mais ce n’est pas le fait propre de Mayotte ou d’Anjouan, c’est le fait de partout, du monde, un modèle de vie, de ville, de construction, dont on se revendique car il constitue l’idée d’une vie meilleure, alors qu’il est un désastre qui vient.

Les Scénos Urbaines s’installent dans des quartiers. On nous le reproche souvent, durée trop courte, esthétiser la misère, attention portée aux migrants alors qu’on délaisse ceux qui payent leurs impôts… J’en passe. Et aussi, oui je sais, je ne sais pas, je ne sais rien, je ne comprends rien, je n’ai pas de difficultés dans ma vie, je ne vis pas là tout le temps, je, tu/vous, ils… Quoi ? Les Scénos c’est vivre un mois, situé, en (aussi complète que possible – la clef) collaboration avec des artistes locaux. Ce sont eux qui rendent possible le projet. Elles se connectent aux pratiques des gens, elles aspirent à la joie et au commun, à des gestes de vivre ensemble et de gratuité. Elles ne demandent rien en contrepartie, rien à signer, pas besoin d’être membre d’une église évangélique, de voter, de faire allégeance. Juste participer si on le souhaite, ce qui veut dire passer une tête au dessus d’une palissade quand le bruit dehors est inhabituel, quand la routine est perturbée, quand un danseur fait l’anaconda dans la poussière, quand il chante. Passer une tête, écouter de loin, regarder en passant, venir voir, oui, c’est étrange et cela ne fait pas « un public », un public ça fait expérience « sérieuse », posée, assise, attentive… d’un geste artistique. Ah bon. En êtes vous sûrs ? Les Scénos ne formatent pas, ne cadrent pas, surtout pas (du moins c’est ce qu’elles tentent). A quel point dans les pratiques d’artistes, créer reste un geste de cadrage, ou de décadrage, un geste structuré avec ou contre un cadre ? A quel point c’est si profondément inscrit qu’il est difficile de penser des gestes poreux, sans cadre, sans limites, qui fuient ? Un manque de lisibilité, dira-t-on. Les Scénos ouvrent avant tout un espace d’inter-relation avec des gens, leurs (mi)lieux de vie, elles invitent à regarder ces (mi)lieux pour ce qu’ils sont, de vie, sociale, esthétique, culturelle, matérielle, vie avant tout. Elles invitent à la gratuité et à la joie. On ne le répètera jamais assez, la joie est politique. Elles invitent à des formes, certes précaires et éphémères, de liberté. C’est toujours ça de pris dans le long continuum des humiliations et des galères de la vie. Elles invitent au commun.

Les pratiques et les gestes des artistes invités sont en prise avec cela. Il faut bien admettre qu’aujourd’hui encore, être un artiste qui s’imprègne et regarde autour de lui, qui ne parle pas d’abord de lui, reste un peu rare. Accueillir le monde, les lieux où l’on se trouve, les gens, la pratique d’autres artistes, n’est pas si fréquent. J’exagère, le monde change vite, les pratiques collaboratives se développent, mais si j’exagère c’est parce-qu’à chaque résidence des Scénos cela reste un défi pour chacun de nous, d’ouvrir nos pratiques de la scène, de la peinture, de la danse, de la photo, de la performance, à ce qui nous entoure, comment aller aussi loin que possible dans une construction à partir, avec, en dialogue, en tension avec ce qui nous entoure, sans pré-supposés, sans idées arrêtées, en écoutant, en regardant, en marchant, en déambulant, en discutant…

J’écris ce texte le matin où nous quittons définitivement la grande maison en béton avec terrasse couverte d’une charpente en bois, qui nous a servi de lieu de vie collectif. Juste à côté, le chantier d’une maison en béton dont on ne sait pas à quelle hauteur elle montera. Des ouvriers, probablement sous payés, probablement sans papiers, creusent un trou. Cela a duré tout le mois et cela va continuer. Les premières semaines c’était à la pelle et à la pioche, depuis 15 jours c’est au marteau piqueur. Plus loin une tronçonneuse coupe un arbre, fait disparaitre un peu plus la forêt que fut cette colline. On coupe, on tranche, on délimite, on organise. Le trou s’agrandit, il fait déjà 10 mètres de profondeur, il est dantesque et chaque jour les ouvriers reviennent, cassent la pierre, excavent. Jusque-où ? Nous avons évidemment demandé à quoi sert ce trou.

C’est une fosse septique, nous a-t-on répondu.

11/04/23

Le geste scénographique ne serait-il pas fondamentalement de mettre de l’ordre sur la scène. Le cadre jouant ce rôle dans le champ de la représentation. Cadrer c’est organiser et dit Castellucci, c’est aussi le geste fondateur de l’Occident, auquel le confronter précise-t-il. En cela, une dimension coloniale sous-jacente (colere : designer, cultiver > De Boeck, Suturing the City, 36). Evidemment le geste scénographique sur une scène fait partie d’une pensée du monde, occidentale, qui a sa propre cohérence, et qui entre autres, colonise. Le geste scénique n’est donc pas toujours en soi colonisateur. Quoique ? Si ordonner, classer, organiser sont ces gestes fondamentaux, alors il existe une zone grise à creuser. Mais lorsque je travaille dans un contextes non européen, avec des artistes des Suds, disons ‘africains’, alors ce geste, les lieux dans lesquels il est posé, prennent une autre résonance. La question d’organiser se fait plus tendue. Et il suffit pour cela de voir à quel point dans l’étude Noire cet enjeu est central. Comment échapper à cette organisation, inventer autre chose (Mudimbe, Moten…). C’est explicitement ce qui a été en travail avec Sello Pesa et Boyzie Cekwana, et actuellement avec Nadia Beugré. Comment non pas tout désorganiser, mais disons, organiser autrement. Ca veut dire quoi, concrètement, autrement. C’est aussi par ex., l’enjeu de l’expo Kinshasa Chroniques.

31/12/22

Je construis des petits théâtres. Pour des projets d’artistes, écrivains, danseurs, performers, metteurs en scène. S’ils sont simples ce n’est pas faute de moyens. Ils inventent des scènes… sur des scènes [ou ailleurs]. Vous ne le verrez peut-être pas tant en apparence ils ne poussent aucun retranchement mais en les dessinant je les imagine qui mettent en péril, du moins fragilisent les repères acquis d’occupation de la scène, qui déplacent la relation attendue : ils tremblent le dispositif de représentation, la distance connue, la vision claire. Je fais cela à bas bruit, ils sont gestes-espaces mineurs. Ils ne revendiquent pas, ils restent en apparence ‘dans les clous’ par nécessité pragmatique et pour ne pas embarrasser les artistes qui s’en emparent. Car si je me montre trop dé-dé-dé… alors la machine à formater va se faire plus pressante. Mais sachez cependant que dans ces petits théâtres on peut, si l’on veut, deviner le murmure ou le cri de paroles invisibles et secrètes, importantes et libres, car ils ouvrent à l’expérience du divers. Et sachez aussi que je vais la pousser, l’explorer plus avant, la radicalité discrète des ces petits théâtres qui sont… différence sans séparation.

04/12/22

Notes pour Up There – Création de Wael Kadour et Mohamad Al Arashi. Ou comment une équipe artistique syrienne créé à Mulheim Am Der Ruhr, un spectacle qu’elle aurait voulu créer à Damas. Lire ICI

05/06/22

De Kinshasa Chroniques à la Bibliothèque – Un texte hommage à Dominique Malaquais, sur notre travail en commun pour l’exposition Kinshasa Chroniques (MIAM Sète et Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris – et sur la transmission de sa bibliothèque) : TEXTE MULTITUDES jc lanquetin

25/10/2021

Difficile de trouver les mots lorsque une complice et amie aussi proche vient à disparaître.

Dans le cadre du programme de recherche Play>Urban, les résidences des Scénos Urbaines et dans des projets plus personnels, nous travaillons depuis le milieu des années 2000 avec Dominique Malaquais. C’est à Douala que la connexion s’est faite par l’intermédiaire des artistes du Cercle Kapsiki, Hervé Yamguen et Hervé Youmbi. Dominique a publié un texte parlant des traces immatérielles de la résidence, laissées chez les habitants du quartier de New Bell, où elle s’était déroulée. Ce texte a été essentiel à la constitution même du projet, car il répondait d’emblée à une question depuis récurrente : quelles traces (sous entendu, tangibles) laissez-vous une fois partis ? Ce à quoi les habitants répondaient fort bien : on a envie d’autres projets, d’autres événements, on a envie que notre quartier vive.

Nous nous sommes alors rencontrés à Paris. Ce fut important car à ce moment là, 2005, les débats en France étaient le plus souvent simplistes et ignorants, encombrés de clichés coloniaux, en ce qui concerne la relation aux sud[s]. Elle était alors l’une des rares en France avec son bagage venu des Etats Unis, son parcours, son expérience des contextes, à pouvoir porter un regard aussi précis, radical ET nuancé, sur les possibles d’une relation avec les contextes africains en particulier, que nous découvrions encore, et pour lesquels notre intérêt était souvent caricaturé.

Nous l’avons donc invitée à Strasbourg, à la HEAR, l’école d’art où nous enseignons la scénographie et où nous tentions déjà, à l’époque, de faire venir artistes et étudiants non européens, notamment africains, ce qui était et reste un défi constant. Ainsi s’est initiée, avec douceur sur ces sujets pourtant polémiques, une complicité intellectuelle, d’idées, un croisement des regards, beaucoup de questionnements sur les manières d’agir, les pratiques et la place d’un.e artiste ou chercheur.euse européen.ne dans sa relation aux sud(s). Nous nous en rendions à peine compte tant cette relation s’est faite organique. Elle est jalonnée de multiples moments : au fil d’un partenariat entre l’Académie des Beaux Arts de Kinshasa et la HEAR, un long séjour à Kinshasa à l’été 2008 a constitué pour elle l’une des ouvertures sur cette ville. Elle a accompagné la naissance du programme de recherche Play>Urban [à la HEAR toujours], dont elle a contribué au socle théorique en nous faisant notamment rencontrer le travail d’AbdouMaliq Simone et en accompagnant les résidences, à Strasbourg et Johannesburg entre 2011 et 2013, ainsi que la naissance de la revue Play>Urban.

Cette relation a évidemment largement croisé les Scénos Urbaines : elle nous a rejoints à Johannesburg en 2009 et a été co-commissaire du n°14 de la revue Livraison, consacré à une résidence virtuelle à Belleville [Paris]. Les réseaux se sont ainsi croisés, une constellation, bien vivante aujourd’hui, s’est dessinée : Lionel Manga, Julie Peghini, Ntoné Edjabé, Kadiatou Dialo, AbdouMaliq Simone… font partie des rencontres importantes que nous lui devons. Elle s’est mise à écrire et cheminer avec des artistes comme Mega Mingiedi, le collectif Eza Possibles, Kongo Astronauts, Androa Mindre Kolo… Artistes, chercheurs, complices nouveaux, se sont glissés et ont grandi doucement dans nos vies et nos projets respectifs, via cette manière si particulière qu’avait Dominique de constamment faire réseau, de parler aux uns du travail des autres, de faire ‘nous’, de faire du travail commun une force.

Dans un cadre plus personnel, Dominique et J-Christophe ont traduit et écrit ensemble : des textes d’AbdouMaliq Simone, certains textes de J-Christophe publiés dans la revue Chimurenga, notamment sur le travail d’Unathi Sigenu ; un texte sur le collectif Eza Possibles [catalogue Beauté Congo]… La distinction entre les deux se faisait floue tant son rapport à la langue et à l’écriture étaient ancrés et précis. Entre 2017 et 2020, J-Christophe a été scénographe de l’exposition Kinshasa Chroniques, dont Dominique était commissaire [Avec Androa Mindre Kolo, Fiona Meadows, Claude Allemand Cosneau, Sebastien Godret], d’abord au MIAM à Sète, puis à la CAPA à Paris. L’un des dialogues qui constituent sa HDR revient sur cette aventure de plus de trois ans et sur ce qu’implique le fait d’exposer une ville comme Kinshasa – comment porter un regard sans surplomber, comment déconstruire les clichés, amener les gens à faire expérience ‘par le milieu’ -, sur les enjeux d’un tel projet et les [im]possibles d’une radicalité, dans un contexte muséal européen.

Enfin, le projet des Utopies, mené avec Julie Peghini, a connu deux volets : le premier, les Utopies Prophétiques à la Cité Internationale des Arts, à l’invitation d’une autre complice, Bénédicte Alliot, et le second, les Utopies Prophétiques, à la HEAR-Strasbourg, ceci quinze jours à peine avant sa disparition. Malade elle l’était, mais en fait elle ne l’était pas. Elle avançait et nous avancions, tous, avec elle à chaque instant.

Dominique a agi pour nous comme une boussole et ce pendant plus de quinze ans. Elle a guidé, par sa présence, ses écrits, par sa bienveillante intransigeance, ses suggestions, sa radicalité éthique, nos pas, dans une grande partie du travail que nous avons mené. Nous avons agi ensemble, écrit ensemble, infusé ensemble, dans une profonde amitié. Au-delà de chacune des expériences ici évoquées, c’est ce compagnonnage essentiel qui nous reste et qui constitue une perte dont nous avons beaucoup de peine à imaginer comment faire, à l’avenir, sans elle. Mais cela viendra, elle l’aurait souhaité. Nous continuerons donc avec elle, dans ses pas.

Un immense merci, Dominique.

François Duconseille et Jean-Christophe Lanquetin

20/07/2021

La scénographie, une pratique contextuelle, publiée dans Context Conakry, une publication de [Applied] Foreign Affairs, Programme de recherche de l’Université d’Architecture de Vienne, dirigé par Baerbel Mueller. Voir ICI

25/09/2021

A Propos des moments de restitution d’une résidence à Mayotte, dans le cadre du programme de recherche Play>Urban.

Cette forme de dérive, de déambulation lente, d’attente qui se fait immersion dans la ville. Les corps l’occupent latéralement, l’attention est déplacée par les gestes décalés, amplifiés, singuliers, des artistes. Ils font rencontre, ils contaminent les situations ordinaires qui par contraste s’intensifient et se chargent d’une puissance d’étrangeté. Une expo de photos à même le sol génère des échanges, tout comme une maison traditionnelle, un banga, recouvert d’un tissu renvoie à pratiques anciennes et à la ville qui finit de disparaître. Puis vient la projection d’une vidéo sur un mur dans la rue – déambulation nocturne avec des chiens aliens aux yeux fluorescents ; les voitures passent, non loin la police contrôle (fréquent ici). Nous attendons massés sur le côté la nuit qui vient, pourtant en temps normal il n’y a rien à attendre là, c’est juste un fossé. Ces micro déplacements font intensité latérale, tout comme lorsque nous nous massons sur une pelouse près de l’aéroport, de nuit, presque seuls, pour distinguer une danse sur une chanson de Balavoine qui dit la détresse de la solitude, ou lorsque la marche vers la proposition suivante, dans le noir , sur un chemin en tranchée, jusque à la mer (où nous finirons par observer les tortues), se fait danse party douce et furtive. C’est toute la ville qui se pratique autrement, dont le récit ordinaire glisse. Ce qui fait que notre attention, elle aussi, est changée par la lenteur joyeuse de la dérive gratuite et joueuse, l’esthétique, par des détails invus, par des personnes, des situations. La ville est faite d’autres plis.

Je retrouve cette joie collective, énergie de vie qui est celle si souvent traversée lors des Scénos Urbaines. Un théâtre qui est, littéralement, dans la vie, qui n’est pas nécessairement conflit, drame, qui est juste glissement, intensité, au coeur de l’ordinaire, des rythmes du quotidien et dieu sait si ici ils peuvent être tendus. C’est dans cette tension que du possible se raconte, des devenirs, que des histoires souvent tragiques se déplient, se dansent.

10/03/2021

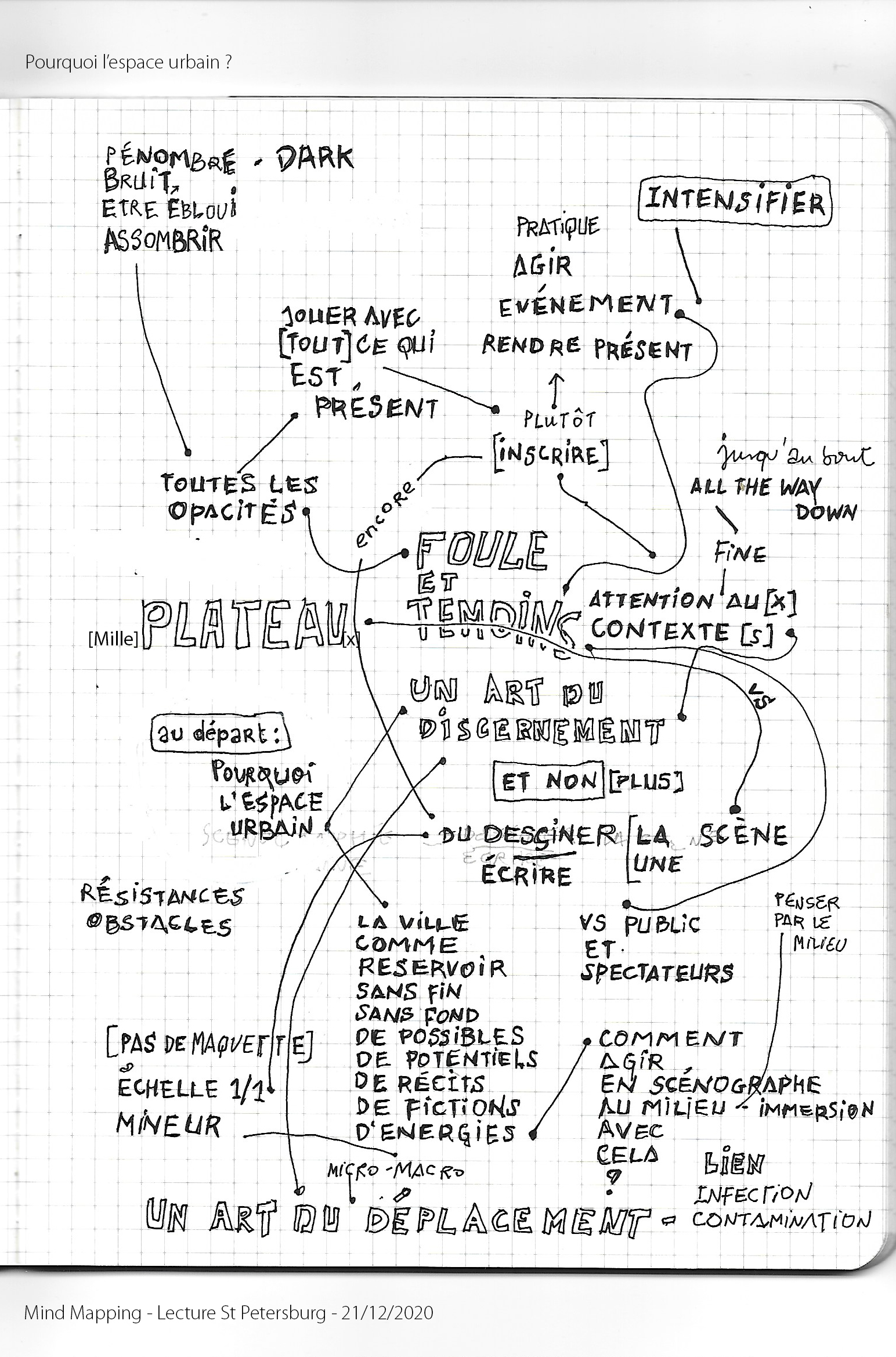

21/12/2020

Je travaille actuellement sur un projet chorégraphique avec Olga Tvetkova et Valentiina Lutseenko. Il doit être présenté, un jour, quand nous le pourrons, à St Petersbourg… Ci dessous un texte qui parle de la difficulté, voire de l’impossibilité à travailler ainsi, à distance. Il a été lu le 21/12/20, lors d’une soirée en ligne à l’Institut Français de St Petersbourg.

Nous sommes le 4 décembre.

Qu’allons nous faire le 21 ? Comment travailler à distance ?

Olga et Valentina filment des lieux dans la ville. Importants à leurs yeux.

Nous skypons, en anglais. Nous cherchons à faire exister des scènes dans ces lieux. Ajouter/retrancher un élément, une lumière, un geste, un objet… Je ne vois les espaces qu’en ligne. Comment m’inscrire ? Que proposer ainsi, à travers un écran opaque ? Que déplacer, intensifier ? Quels espaces ? Je n’ai pas arpenté St Petersburg. A quoi me raccrocher ?

Etre présent me manque. La perception singulière d’un ici et maintenant, la connexion physique avec la danse d’Olga et Valentina, la manière dont je serai affecté. L’insistance d’un possible, que mon corps – lieu de parole, porteur de récits, de géographies, de lectures du monde – ne peut rencontrer.

Nous sommes le 10 décembre.

Nous essayons depuis le mois d’aout. Discussions, échange de documents, d’images, de textes. Cela s’interrompt. Puis reprend. Le projet, au départ, est une performance dansée fin aout 2020 dans les sous sols de l’église Luthérienne de St Pierre et Paul à St Petersburg. Premiers échanges, classiques, images du lieu. L’église a été piscine à l’ère communiste. La machine à imaginaire se met en route. Eglise, piscine, église à nouveau… un lieu, un passé, spiritualité, nage… Tentatives humaines de faire glisser les choses pour changer le monde… trop loin, trop fort. Retour en arrière.

Aujourd’hui, quelle mesure pour nos corps vivants ?

Cette performance devient fantôme.

Travailler l’espace à distance, je ne sais pas faire. J’aimerais, pourtant.

Mais nous voulons tenir le lien, tous les trois.

Je suis coincé à Paris, à Strasbourg. Or, j’ai besoin de vivre, ne serait-ce que quelques jours, dans le contexte, les lieux de la création. Ces moments communs résonnent avec le geste à venir : sensations fugaces, illuminations, associations libres d’instants vécus, sons de la langue russe, mouvements des corps. Ils ancrent un espace scénographique, une fiction pratiquée.

Je repars toujours trop vite.

Mais chaque scénographie matérialise un désir latent, la possibilité de rester, de vivre là. L’environnement créé est un monde possible, suspendu. Des vies potentielles matérialisées l’espace d’un instant.

C’est un outer-monde, un autre chemin. Ces mondes accompagnent ma vie. Ils la scandent. Mondes flottants. Où que je sois, je côtoie un ailleurs. Kinshasa, Johannesburg, New York, Damas… Des villes, des rencontres, des vies possibles.

De plus en plus il s’agit d’art-action, d’attention éveillée, all the way down, et non de représentation. Un art du discernement, plus que du dessin.

En attendant, à quoi me raccrocher ? Aux sensations fugaces lors de nos échanges ? A google street view ? Aux amis, Anton, dont se devine la relation intense à ce pays, la Russie ; Youri, qui parle de l’importance de St Petersburg dans sa vie. Aux visages lors des obsèques de Staline dans le film de Serguei Loznitsa. Aux films d’Hélène Chatelain ? Aux Posts d’André Markowitz, Aux récits de Svetlana Alexeyevich qui me hantent. A Tchekhov, qui hante aussi. Aux contes russes de l’enfance ? A ma relation fantôme/latente à ce monde d’avant 1989, dans lequel j’ai grandi, étudié le Russe au lycée et découvert Paradjanov, Tarkovski. Clichés ? Comment les éviter ? Le faut-il ? Est-ce une direction ? En quoi le fait qu’il s’agisse d’artistes russes est-il plus opérant que d’autres influences ? Peut-on ainsi entrer dans un monde, le ‘comprendre’ ? Je ne le crois pas, ou plus et pourtant je persiste. Vaine tentative mais moteur puissant. Comment se défaire de ce qu’on a toujours fait ?

Je pense aux vidéos d’Apichatpong Weerashetakul. Elles nous relient. Comment se constitue un faisceau commun de sens, un faisceau de déplacements imaginaires qui va rendre un espace tangible ? Je regarde les vidéos d’Olga et Valentina sur Fb, j’écoute les musiques qu’elles m’envoient. Les peintures proposées par Valentina me touchent. La photo d’un monastère… Ligeti. Si beau, si loin aussi.

La possibilité de travailler autrement du fait de la situation m’intéresse, dit Olga. Oui, mais comment faire ? Un faisceau de possibles dont l’émergence est jusque ici empêchée fait-il un projet ?

J’ai de la peine mais je suis patient. C’est être présent qui m’active. Pudique, c’est le toucher/voir qui me rend vivant. Je cherche à ce que l’espace agisse comme un parangolé d’Oiticica. Un royaume, des blocs d’intensité, magiques dans l’instant, une déflagration diffuse. Dans l’espace.

Nous sommes le 14 décembre. Nous continuons.

Ce texte est nourri de [re]lectures récentes : Volmir Cordeiro – Isabelle Stengers – Donna Harraway, ainsi que Jean Genet, Hélio Oiticica.

05/05/2020

Proximité physique des spectateurs

(écrit le 2 mai 2020, après 7 semaines de confinement, alors que tout le monde s’interroge sur la manière de modifier les espaces en lien avec les enjeux sanitaires).

Reorganizing space by drawing through it. Gordon Matta Clark.

On lui accorde une valeur paradigmatique. Comme si elle était la garante de l’être ensemble que nous chérissons, car pensons nous, la situation rend sa perte irrémédiable. La proximité physique comme garante du commun. Pourtant, le directeur de la Comédie Française, dans une interview récente, admet que les sièges sont un peu trop serrés. Dans nombre de salles cette proximité fait question. Je suis grand, souvent mes jambes cognent la rangée devant moi. J’ai à peine l’espace pour mes coudes, mes bras, les bouger sans déranger mon voisin demande une attention. Entrer ou sortir de la rangée met tout le monde au garde à vous. La densité des assises ne viendrait-elle pas d’un autre critère ? Celui de la rentabilité. Mettre le plus de monde possible dans la salle, au détriment du confort et de la visibilité.

L’une des particularités d’une foule, lorsqu’elle n’est pas contrainte, c’est que chacun parvient, dans un espace restreint par la présence d’autres corps, à se ménager un espace. On se touche peu, ou avec précaution, on s’excuse. Chacun construit sa proxémie. Si quelqu’un déborde, le commun se charge de le remettre à sa place. On peut donc se trouver dans une grande proximité spatiale, à quelques centimètres d’une personne inconnue, mais dans une grande solitude physique. Sans contact ou presque. On va jouer avec tous les interstices de l’espace, avec le mouvement des corps. La fluidité est de mise. Dans un gradin, un ensemble d’assises assignent, qui décident de la posture, la distance entre deux corps est d’abord déterminée par les sièges. Certes nous nous adaptons en faisant attention à nos voisins. Mais ce sont autant les sièges qui dictent. Et ils sont souvent trop proches. Une salle pleine est dans l’imaginaire une salle où il y a du monde partout, où il ne reste pas une once d’espace libre. Le succès, son triomphe d’un spectacle se mesure notamment à cela. Tout le monde veut en être, vibrer, voir. Il y a un sentiment de faire corps en commun. De partager l’émotion. Mais est-ce lié à la distance physique. Oui, en partie, du moins quand ce ne sont pas les sièges qui décident.

Il me revient ici que ce sont, au XVIIème siècle, D’Aubignac et Ricoboni qui ont imposé la présence des sièges au parterre des théâtres et leur alignement frontal, face à la scène. Manière de discipliner la foule qui avant cela s’y trouvait debout et avait donc le loisir de regarder sur les cotés, de parler, de bouger… Bref, d’être inattentive à l’action scénique, lui préférant souvent le commun que représentait la présence du public dans la salle en nid d’abeille.

Je ne pense pas qu’avec le covid19 disparaitra la proximité physique entre les corps. Elle reviendra dès que cela sera possible, y compris dans de grandes foules. Car il y a là un besoin vital d’être ensemble, dans une proximité physique et les gens, les foules, savent gérer cela. Par contre, on peut s’interroger sur la proximité imposée par les théâtres, qui n’est pas à mon sens garante de cet être ensemble. En tout cas ce ne sont pas les distances actuelles entre spectateurs qui le sont. Elles étaient devenues une habitude, on ne les discutait pas pour la simple raison que tout lieu pour des raisons d’habitude, d’imaginaire du succès, mais aussi économiques, souhaite avoir un maximum de spectateurs dans ses salles. Mais se posent déjà depuis longtemps des questions sur ces grandes salles de théâtre qui sont vues aujourd’hui comme peu favorables à une rencontre de qualité avec les corps sur la scène (sans parler du fait qu’il faut trouver des spectacles adaptés à ces grands espaces). Au delà de la 20ème rangée, on perd le contact physique avec l’acteur (essayer les dernières rangées du Théâtre de la Ville). De plus en plus de lieux ne montent pas au delà de 600-700 spectateurs et ce sont les jauges plus petites, moins de 300 qui sont les plus appropriées à de nombreux projets. Personne n’a le sentiment de perdre le commun parce-qu’il n’y a que 100 spectateurs dans une salle (sauf si celle-ci a une jauge beaucoup plus importante et que cette limitation ne résulte pas d’un choix). Nombre de metteurs en scène, de chorégraphes sont attentifs à la jauge, ne souhaitent pas qu’elle soit trop importante, car cela nuirait à la qualité de la co-présence. Cet enjeu est scénographique, quoique souvent entravé par la politique et l’architecture des lieux. Il n’est que de voir les négociations menées par les équipes artistiques sur de nombreux spectacles, pour limiter la jauge, ne pas utiliser les places lointaines, dont la visibilité est faible. L’obsession du nombre important de spectateurs a surtout a voir avec des questions financières, de rentabilité, bref avec une logique capitaliste latente (le spectacle vivant ayant une certaine capacité de résistance à la marchandisation). Le fait donc que l’espace entre chacun soit plus large ne me semble pas à priori détruire ce sentiment d’être ensemble. Peut-être y a t’il là une occasion intéressante, et y gagnera-t-on même en confort, donc en qualité d’attention. Peut-être aussi qu’un public reconfiguré en un espace plus grand entre chaque assise, permettra à chacun d’élargir son champ corporel, de ne pas être assis strictement de face. De pouvoir tourner un peu son corps, croiser les jambes de profil. Tourner la tête. Je n’ose dire tourner son siège, car la fixation des sièges au sol est un incontournable des dispositifs de sécurité (je le sais pour avoir essayé de le contourner dans certains projets). Pourtant, lorsque chacun a le loisir de bouger son siège, un confort supplémentaire en résulte. Et donc une attention, celle propre à chacun, au sein d’un collectif, dans une forme d’accord entre la position du corps et la disponibilité de l’esprit. Je réalise aujourd’hui avec cette nouvelle situation, à quel point les gradins ont toujours été des lieux inconfortables pour moi.

Plus encore, cela ouvre un espace pour une réflexion plus large sur une refonte de l’usage des lieux existants. Chaque espace dans un théâtre a en général une fonction assignée et il est difficile jusque ici de les penser autrement que pour cette fonction. Or, souvent dans les discussions au sein des équipes artistiques nous rêvons de déplacer ces usages. C’est une réflexion vite interrompue, car elle se heurtait jusque ici à des refus quasi systématiques (en contradiction souvent avec les grands discours) pour peu que l’on soit un peu ambitieux en la matière. Bref, s’ouvre peut-être un espace qui bouscule l’usage des lieux, les assignations (voir le texte de Langhoff et sa démarche depuis longtemps). Qui ouvre à une forme de décolonisation des espaces. A des jeux de décalage entre usages initiaux et usages actuels. On peut même imaginer que plus la tension serait grande entre l’usage originel, inscrit dans les murs, et les usages nouveaux, plus cela sera intéressant.

Pas sûr donc, que la réflexion qui s’amorce, sur la reconfiguration des lieux scéniques soit vouée à produire un désastre de la co-présence, sauf si elle est laissée au seuls soins des responsables techniques et aux logiques de rentabilité.

Note : Je pense à Brook et aux Bouffes du Nord, cette reconfiguration d’un lieu existant, dont il a radicalisé le commun. Certes les places étaient serrées, mais si l’on met cela de coté, il me semble qu’il y a là une logique à pousser plus avant.

Note 2 : Il y a à Bogota, un petit théâtre classique dont la reconfiguration radicale ouvre à ce jeu contemporain avec les espaces. Il s’appelle l’Espacio Odeon, on en trouve facilement des images en ligne sur leur site – https://espacioodeon.com/

27/04/2020

Brève méditation ou comment ré-interroger l’espace des lieux théâtraux et nos pratiques d’écriture scénique.

Il s’agit au départ de la manière dont la plupart des lieux théâtraux, ici en Europe, assignent à une manière de faire du théâtre et une manière d’en faire expérience. Il s’agit des conditions d’une co-présence et de sa relation au monde. Scénographe, on me demande d’écrire la scène (étymologie de skene grafein en grec ancien) dans ces théâtres. Or écrire sur une scène c’est écrire comme sur une page blanche vide et vierge au départ, c’est y déposer des signes, du sens, c’est la manière dont nous déployons les outils avec lesquels nous questionnons et construisons notre rapport au monde, via sa/la représentation. Cette page, cette scène, découpée géométriquement, est séparée du monde. Et cette découpe reste la condition sine qua non pour que nous puissions parler de ce qui nous entoure. Nous extraire pour écrire et dire le monde. Les théâtres sont les iles de ce geste. C’est l’adn de ces lieux, inscrit dans leurs murs et c’est le noeud de la pratique scénographique classique : réécrire l’espace du monde sur une scène, en écho. Lorsque je relis Yannis Kokkos, (scénographe), il pose clairement cette séparation comme la condition même du théâtre. Cette place du théâtre est une habitude, nous ne la questionnons guère, elle est naturelle (au mieux nous pressentons que quelque chose cloche). Plus encore, elle est notre ‘identité’. Or c’est précisément cette séparation qui aujourd’hui, déjà avant le c19, mais plus encore depuis, dans une résonance bien étrange que je n’arrive pas encore à préciser, ne fonctionne plus. Déjà cela fait des années que dès que je travaille dans un contexte non européen, dans les pays dits du ‘sud’, cette logique insulaire ne tient pas deux minutes. Car en séparant elle introduit une différence qui est un regard sur, un dispositif de pouvoir extrêmement puissant, qui impose et assigne les conditions du dire. Tout le monde ou presque, hors d’Europe, sait d’où vient ce surplomb et cherche à s’en extraire. On peut évidemment bousculer les lieux de l’intérieur (nombreux sont ceux qui le font), mais ils sont si puissants que souvent, le plus souvent je crois, on perd. Or, la question aujourd’hui, ce n’est plus d’abord le fait d’écrire sur, c’est être dans les contextes, c’est d’où tu parles, à qui, pour qui, quand… C’est la nécessité à nous faite de fragiliser les termes même de l’acte d’écrire, les bords de la page, les contextes de la co-présence. Créer ‘sans écrire’ ? Déconstruire cette séparation des espaces tellement naturelle qu’on ne la questionne plus, au profit de processus multiples d’immersions qui nous mettent au contact de théâtralités éruptives, inconsistantes, des puissances subversives et de création qui traversent la vie. Pour un scénographe, c’est inventer les conditions d’une attention non autoritaire autour d’un plateau dont les limites sont brouillées, poreuses, en lien direct, tangible, avec le contexte dans lequel il s’inscrit. Tenter de faire dramaturgie, en prise directe, en déplaçant des corps, des voix, des objets au coeur des contextes.

20/12/2019

Ecrit à Bamako dans le cadre du festival Les Praticables

Quelles esthétiques théâtrales et artistiques, quelles écritures pour un festival dans la ville ? À Bamako, le projet des Praticables se nomme comme la « fabrique d’un théâtre d’art populaire ». Les termes sont à interroger en lien avec le contexte de cette ville, en lien avec une histoire du théâtre ici, bien réelle et depuis longtemps et aussi me semble-t-il, en lien avec ce à quoi ces termes renvoient dans l’histoire du théâtre européen : théâtre d’art, théâtre populaire : quelles formes, pour qui ? C’est une question vivante car il y a ici une aspiration, un désir d’inventer des esthétiques qui mettent en fiction les histoires qui résonnent.

Et puis, il y a l’inscription de la théâtralité dans l’espace urbain… Cela a toujours existé sous une multitude de formes mais cela n’enlève rien au fait que la ville est un réservoir de potentialités, de possibles, à partir du moment où l’on s’éloigne de la référence à l’espace théâtral classique (la boite scénique comme archétype) et si l’on considère le théâtre comme proche de la vie, comme étant la vie. Lu récemment, John Cage qui via Artaud déploie l’idée que tout est théâtre, du moment qu’il est fait appel collectivement à la vue et à l’ouïe. Définition minimale, ouverte, qui a l’immense mérite d’éloigner les conventions, d’ouvrir à l’insoupçonné. La proximité avec le quotidien, la vie qui s’invente comme potentiel de création éloigne le fantôme occidental implicite qui hante dès que l’on pense espace scénique. Nous tentons, à Bamako, de dépasser cette référence latente tout en construisant de réelles conditions pour une écoute et une vision collective. C’est en cela que le projet des chaises est intéressant. Ces chaises tressées de fils de couleur existent partout dans la ville, objet très beau. Un jour en marchant dans la rue, nous imaginons qu’elles peuvent devenir des ‘gradins’ non autoritaires, des assignations souples. Nous, c’est Clara Walter, Siriman Dembele et moi-même. A Bamako les chaises sont de formes, de hauteurs, d’assises différentes et bien sûr la couleur des fils de nylon varie. Ces chaises sont devenues nos gradins. Nous en avons fait construire des dizaines. Clara ajoute que leur présence est amplifiée du fait de l’ajustement de leur forme, de leurs proportions, des accoudoirs, etc. pour les besoins du théâtre. Cette simplicité du geste parle à tous. Les chaises que nous faisons construire sont hautes, sachant que des chaises et des banquettes à 40cm de haut, voire moins, on en trouve partout et que l’on peut ajouter des nattes. Ainsi, 60 chaises hautes font un public d’au moins le double. Ces chaises génèrent un espace qui est à la fois extra-quotidien et en même temps proche de l’ordinaire, qui de déploie partout, dans une cour, dans une rue… Surtout le ‘gradin’ devient variation souple, il se glisse dans l’architecture des parcelles, prend forme organique. Il n’est plus un mur droit, une barre qui coupe l’espace, (demande de Lamine Diarra, directeur du festival). Chacun peut choisir son angle, tourner son siège, inscrire son corps dans le confort d’une attention sans avoir à subir une fixité qui oblige à une direction du regard. Le point de vue n’est plus tant une intention théâtrale que le vécu de chacun. Le jeu entre dramaturgie et expérience s’équilibre. Cette liberté au plus proche des corps me semble essentielle.

En 2015, avec Catherine Boskowitz nous avions imaginé, sur un plateau de théâtre, le public assis, disséminé dans l’espace, avec les acteurs jouant entre les spectateurs, lesquels se tourneraient, voire se déplaceraient. Des chaises déjà. Résistances multiples, mais de toute manière véto absolu du directeur technique. Les chaises auraient dû être vissées au sol. Sécurité.

A Bamako, ce projet des chaises est développé par Ikyeon Park, Marc Vallès, Elie Vendrand Maillet, Cyril Givort (pour les lumières), avec Clara et Siriman et des étudiants en école de théâtre. Elles deviennent l’écriture visuelle du festival. La vision de leurs déplacements et de leur installation ici ou là est en soi une performance qui annonce. La scénographie du festival n’est pas un décor, elle est le mouvement de ces objets, à la fois technique et chorégraphié. Nous sommes accueillis dans un quartier, une rue et alentour, les spectacles s’inventent parmi les gens, le temps des répétitions compte autant que celui des représentations. Pas besoin de décor. L’essentiel s’invente avec ce qu’il y a et chacun sait où cela se passe, les gens vous disent où aller. Les spectacles sont pleins.

La boite scénique est le fantôme glorieux de la scénographie et de l’idée même de théâtre. Une présence inconsciente, implicitement naturalisée. Ceci bien au delà de la sphère européenne (elle n’est pas le seul fantôme, les conventions de jeu, le décor de théâtre ont aussi la vie dure). Cette boîte scénique hante lorsque l’on entre dans une cour et que l’on commence à en imaginer le devenir scénique, à y inscrire de la fiction. Distance, frontalité, cadre (même si invisible) viennent à l’esprit. Grammaire réflexe du scénographe et du metteur en scène. Des acteurs aussi. Elle sert à inscrire des repères connus dans l’espace, repères indispensables, croit-on, à l’écoute du texte, à l’expérience fictive. Mais les cours résistent. Elles ne sont pas si grandes et sont parsemées d’éléments, arbres, objets divers, briques…. Elles suggèrent de penser les directions autrement.

Ce jeu avec les fantômes et le désir de liberté est une tension féconde qui s’expérimente au quotidien, ici à Bamako.

04/11/2019

Ecrit à Conakry, en résidence dans le cadre du Festival l’Univers des Mots.

Agir en créateurs dans un quartier, ici à Conakry, c’est agir sans point de vue, sans perspective. C’est se rendre compte qu’un point de vue est une forme de cécité. Créer ici, c’est avant tout être poreux. Et la porosité ne s’accommode pas de ce philtre, encore de l’ordre de la représentation, d’un regard porté sur, sûr de sa puissance et de sa légitimité, qu’est le point de vue.

Peut-on créer sans point de vue ? D’évidence, oui. Ici, le contexte agit sur nous. C’est peu dire qu’il nous sollicite. Il nous absorbe. Il nous aveugle… Ou nous éblouit.

La vision s’éloigne et l’éblouissement nous rend vulnérable (Joseph Tonda). J’aime cette image, elle me fait penser aux phares d’une voiture qui s’avance vers nous, ce qui arrive souvent ici, et dont les phares diffractent la vision. Ou à un parcours en taxi moto au cœur d’un immense embouteillage, dantesque, la nuit, dans un cheminement non linéaire, comme en spirale parmi les apparitions, les intrusions, les énergies, les dangers.

C’est vulnérables que nous avançons. C’est dans le noir, aveuglés ou éblouis (sans point de vue) que nous pouvons enfin agir. L’espace, les corps, les assemblages, les débordements qui font l’urbain, les énergies si puissantes, souvent sidérantes, infiniment plus créatrices et singulières que nos idées d’artistes, ne cessent d’appeler, de suggérer. Voir ici c’est toucher, constamment, et toucher c’est agir, agencer, être attentif à ce qui nous entoure. C’est aussi, intensément, être dans sa pensée, à l’intérieur de soi, à l’écoute de son -ses- des imaginaires. C’est tout notre corps qui constamment est traversé, travaillé, nous ne surplombons rien, nous ne pouvons que tenter d’entrer dans le flux de cette puissance créatrice collective dans laquelle nous nous trouvons, en y introduisant des écarts, des espaces, des décalages, des respirations, des gestes, même infimes, même de l’ordre de l’invisible ou de l’éphémère, de l’instant. Ces écarts ne sont pas rien. Ils jouent un rôle, mais lequel ? Nous artistes sommes si convaincus de l’importance, du sens, de nos actes… Mais est-ce le cas ? Ou serait-ce plutôt parce que nous sommes noyés dans le tourbillon qu’un espace s’ouvre à nous ?

19/09/2019

Ecrire un livre ? J’y pense depuis longtemps [on me le suggère aussi, parfois], et mon cours théorique à la HEAR – Strasbourg [il s’appelle Esquisses pour une histoire de l’espace de la (re)présentation], en est la matrice depuis longtemps. Ce livre serait une tentative de donner corps à une autre histoire de la scénographie [en commençant par interroger la notion elle-même], histoire qui, à ma connaissance, n’existe pas en tant que telle, mais qui ‘traine’ partout dans la théâtralité d’une multitude de pratiques d’espace, qu’elles soient artistiques, performatives, sociales, quotidiennes, politiques… Ce faisant, il s’agirait de donner consistance à des ‘scènes’ [là aussi, notion à interroger] possibles : comment imaginer, conceptualiser, faire exister des situations, des moments, des co-présences, des expériences partagées entre des performers et ceux dont la présence accompagne le geste, des intensités entre des gens tout simplement, une multitude de variations ‘scéniques’, en lien notamment avec l’ordinaire [on sous-estime beaucoup, en la matière, l’inventivité des pratiques ordinaires]. Des scénographies d’espaces performatifs qui s’inscrivent, se présentent dans un contexte, qui sont le contexte, qu’il soit scénique ou réel, et ce par glissement, intensification, épuisement, opacité, dé-pliage, acuponcture, résistance… des scénographies immergées dans un quotidien ou en retrait dans un espace de condensation plus calme [avec tous les intermédiaires imaginables entre ces deux termes]. Ou : comment penser aujourd’hui les conditions d’une attention qui soit en résonance avec les mutations du monde, non séparée de ses mouvements, un peu éloignée peut-être [une différence mais pas une séparation, dit Fred Moten], ce qui implique de déconstruire [sans pour autant l’abandonner] ce qui constitue le geste historique de la scénographie telle qu’il s’est sédimenté dans la tradition européenne, à commencer par son espace de prédilection, la boite scénique, mais aussi la place centrale du visible sur laquelle se fonde encore l’essentiel de la relation au spectateur, la notion de spectateur elle-même, sans parler bien sûr de la représentation… Je ne suis pas le premier, évidemment, tout cela est en travail en bien des endroits, mais il me semble que cela existe peu du point de vue d’une pratique qui se dédie spécifiquement à la scène.

Dans son mouvement de dé-re-construction, ce livre mettrait en évidence des options possibles, des lignes de fuite, des tangentes, qui se pensent concrètement, philosophiquement, plastiquement à travers les arts, les temps, les époques, les contextes… Cette dimension concrète est importante car dans ma pratique scénique c’est précisément à ces manières ‘autres’ de tisser l’espace que je tente de donner forme, aussi bien dans l’aventure collective des théâtres, que dans le foisonnement des espaces urbains, aussi bien dans les lieux mainstream que dans les recoins les plus alternatifs, aussi bien en Europe que dans des contextes non européens. Et évidemment, dans le travail théorique qui nourrit obstinément cette pratique…

Or, des possibles, il en existe vraiment une multitude, souvent insoupçonnée ; du ‘scénographique’, on en trouve partout, bien au delà de son champ propre, tel que délimité en particulier [mais pas seulement] par la tradition théâtrale dont je suis issu, en Europe. Et dans ce livre, ce que je tenterais in fine de mettre en évidence, c’est la manière dont, pour des raisons à mon sens surtout idéologiques, [pouvoir(s), culture(s), sociales, politiques, esthétiques, institutionnelles…], cette pratique du mal à s’émanciper, à exister plus librement au delà de ses traditions, à s’hybrider dans des espaces d’imaginaire, de vie, d’énergie collective, de jouissance, vers lesquels ses potentialités et son avenir la poussent légitimement.

Ce cours, à Strasbourg, est depuis ses débuts une recherche du livre que je n’ai pas trouvé lors de mes études.

22/04/2019

Précision :

On pourrait penser que j’écris ces textes scénographiques ‘contre la scène’ ; la scène frontale en particulier. Or ce sont avant tout des explorations théoriques à résonance concrète (opérante) qui correspondent à une part de mon travail. L’endroit le plus avancé de cette recherche est l’espace urbain, via les Scénos Urbaines, le programme de recherche Play>Urban à la HEAR – tous deux avec François Duconseille. Cette recherche est aussi au coeur de la plupart de mes projets personnels d’artiste.

Mais simultanément je travaille très souvent sur des scènes frontales. Là, ce ‘scepticisme’ m’aide à entrer en tension, à ne pas considérer ces lieux comme naturels, à en interroger les rapports de pouvoir inscrits dans les murs – et souvent au sein les équipes qui les gèrent. Une manière de dialectiser la boite scénique, en particulier dans sa relation au public, à une époque où me semble t’il on est en pleine régression sur ce plan. Une manière de penser contre et avec dans un même mouvement, de ne pas nier l’importance centrale de ce dispositif tout en cherchant obstinément à le faire muter ; une ‘ruine agissante’, selon les termes d’Ann Laura Stoler. Ce n’est pas tant que je n’aime pas la scène frontale (ce serait même plutôt l’inverse, tant j’ai grandi et me suis rêvé scénographe avec elle dans les années 70-80), c’est plutôt que je ne suis pas sûr de son adéquation avec les formes du dire et du voir qui sont celles du monde d’aujourd’hui, et plus encore celles du monde à venir.

Et puis, via mes cours théoriques à la HEAR, Strasbourg (intitulés ‘Esquisses pour une histoire de l’espace de la représentation’) j’étudie depuis des années l’histoire des formes scéniques de manière approfondie. Et ce qui est passionnant c’est précisément le fait que l’on retrouve constamment ces enjeux, et ce depuis toujours ; et en particulier dans les avant gardes. Soit sous la forme d’une volonté d’intensifier la cage/grotte (et non la boite) scénique, soit en cherchant à s’en émanciper. Les deux mouvements vont de pair.

Ainsi, la grotte résiste, elle fait pivot. C’est de la boite qu’il est le plus urgent de s’éloigner.

20/04/2019

« Je m’intéresse à l’air de la chose qui échappe à l’encadrement – The air of the thing that escapes enframing is what I’m interested in. » Fred Moten

Petitesse et attention du geste d’artiste – scénographe. Ou comment disposer des choses sans découper ?

La place de l’éphémère dans ce geste. Disposer pour un temps bref, en immersion. Disposer sans inscrire, sans déplacer, ou à peine, ce qui est déjà là. Se glisser dans. Inscrire ou disposer, la bascule est ténue : « L’inscription est l’outil de la découpe. Une fois que quelque chose est défini contre ce qu’il n’est pas, ce ‘ce qu’il n’est pas’ est alors détaché de ce qui a été différencié (Inscription is the tool of cutting. Once something is defined against what it is not, that ‘what it is not’ is then ‘cut loose’ from that which has been differentiated) ».

Politique du scénographique : disposer sans découper. Légèrement déplacer. Intensifer sans forcément rendre visible. Une pratique faite d’attention aux espaces dans la ville, aux contextes : « une politique non-Euclidienne de petites et cependant régulières réalisations (a non-Euclidian politics of small yet continuous attainments) ». Un point de vue non unique, non directionnel au sens où dans un gradin classique tous sont invités à regarder dans la même direction. Un ensemble de sièges (colorés et de hauteurs variables) disposés par les personnes présentes comme bon leur semblera. Une invisibilité faite de visibilité car voir reste important. C’est comme dans l’expérience haptique, ou toucher-voir : voir ne disparait pas, il n’est simplement pas le sens premier, à part, au dessus, il fait partie d’un ensemble, avec les autres sens, le toucher, l’ouïe, l’odorat, j’ajouterais le mouvement…. La vision optique découpe, c’est une lame tranchante. L’invisibilité ne signifie pas ne rien voir, elle est un intervalle, un rythme du visible. Dont l’opacité fait partie. Ainsi les gradins-sièges serpentent dans l’espace, se glissent dans les recoins. Les corps performers focalisent l’attention, sans l’imposer. La direction du regard ne détermine pas une distance, porteuse d’une part considérable du sens. La distance ici est non métrique, mais dynamique. Un espace d’expérience commune se dessine, sans intermédiaire. Si je veux m’asseoir ailleurs, en contrepoint, je déplace mon siège et personne ne dira rien. Une politique non euclidienne de l’espace comme improvisation – disposer, déplacer, intensifier à l’intérieur de ce qui est là. Questions de rythme. La pièce, le geste artistique, performatif se joue au milieu de… et ce qu’il se passe autour ne s’arrête pas.

Je marche, je tourne la tête, j’oriente mon corps dans une direction et un instant, l’espace fait bribe de fiction (j’utilise ce terme en lien avec la possibilité de faire théâtre dans la ville). Chaque point de vue est un ‘flash dramaturgie’. Il s’estompe, je suis seul à l’avoir entrevu, et même (encore faut-il que j’y sois attentif)… Si je le sédimente, c’est le début d’une scénographie. Ainsi je peux s’installer partout. Il ne s’agit plus de différence entre réalité et fiction. Le binôme est inopérant. Quand je marche j’expérience autant de fiction, d’imaginaire que de réalité. Il ne s’agit plus de dessiner/écrire la scène dans un lieu ordinaire, dans la ville, dans une rue, une cour, en y superposant un espace fictif. Intensifier un espace, pour un instant, peut-être. Et encore. Ces distinctions sont embarrassantes ; l’imaginaire, la fiction, le réel, le sujet, l’objet, comme si mon regard le posait sur ce que je regarde. Mon regard, mon corps n’est-il pas plutôt enfoui, sous, dans, parmi… Pourquoi aurait-il cette puissance, ce pouvoir de se poser, de poser quelque chose sur ce qui l’entoure ? Faisant ainsi philtre, représentation ? Ne s’agit-il pas plutôt d’une variation, d’une spirale ? Pour un moment. Une variation partagée.

Une politique des périphéries ? Constamment, la rue devient stade de foot à la nuit tombante. Ou mille autres usages. Cela nécessite agencement et improvisation ; ils sont constants dans la ville habitée par les gens. Y poser un geste artistique n’est qu’opérer un glissement parmi tant d’autres. Peut-être à peine plus visible, quoique. Même de cela je doute. A trop se montrer l’inscription perd son équilibre, s’impose. Poser un geste d’artiste ne dépend plus de sa visibilité et cette relative invisibilité n’empêche pas de le poser, au contraire. Une piste pour une politique des périphéries car ce sont les manières d’habiter l’espace (Julie Perrin : « la question de la pratique des lieux, d’un ‘faire avec l’espace’, une façon de produire des contre emplacements. Habiter est avant tout une action »), qui ici comptent, celles des gens, celles de ceux qui se débrouillent, ceux pour qui l’on ne construit pas la ville, ceux que l’on déplace et re-localise en fonction de besoins qui ne sont jamais les leurs. Ils savent cela et c’est à eux, immense majorité laissée sur le bord, qu’il convient de réfléchir à comment s’adresser.

Poser les choses, juste les poser.

Un ordinaire très beau – une grâce fugitive discrètement augmentée.

Ne pas construire des ‘théâtres’ avec toutes les contraintes techniques que cela génère et le contre sens éthique que cela contient.

Les citations sont d’AbdouMaliq Simone, Improvised lives, Polity press 2019. Et Julie Perrin, Figures de l’attention, Les presses du réel 2012, p. 252. Les traductions sont de moi.

13/01/2019

Pendant que les semi-remorques circulent plus que jamais entre un petit nombre de théâtres, je conçois et réalise de plus en plus de scénographies pour moins de 5000 euros. 5000 euros, c’est un seuil pour faire quelque chose, acheter un matériau ignifuge, poser un acte scénique en construisant un peu… Mais ce seuil est en train de sauter, il est de moins en moins souvent garanti. L’écart se creuse, un peu comme l’écart entre les plus riches et les plus pauvres. Mes deux dernières scénographies ont coûté autour de 1000 euros. Pour la prochaine, je ne sais pas, le montant n’est pas encore garanti. J’ai un beau plateau, mais transporter des éléments est presque hors de portée, j’aimerais ne pas être en frontal, mais cela fragilise les chances de tournée… Acheter un vidéo projecteur reste possible (les prix ont baissé), mais avoir de la vidéo sur un spectacle implique vite un régisseur supplémentaire… Tout, absolument tout, devient difficile à financer.

S’il y a un point – éthique – qui s’entend, c’est que devant la précarité grandissante (c’est peu dire) des productions, il vaut mieux financer des salaires qu’acheter du bois ou louer un camion. Je ne me plains pas, je travaille et j’ai la liberté de choisir les équipes artistiques auprès de qui je m’engage. Et puis souvent les spectacles tournent hors d’Europe, sur le continent africain notamment : on ne peut faire voyager que quelques valises ; on demande alors à chaque lieu de préparer des chaises, des tables, une moquette, quelques panneaux de bois, une palette de parpaings…

Il y a de plus en plus de chaises dans mes scénographies.

Ceci pourrait s’entendre comme un consentement à la précarisation, mais ces situations de créativité contrainte poussent de fait à une recherche de radicalité.Une donne nouvelle qui vient ? Qui signe peut-être la fin de ces décors avec lesquels j’ai grandi, que j’ai rêvé de construire en faisant le choix de devenir scénographe : ces visions scéniques pensées comme une découpe propre à un imaginaire, une situation, une dramaturgie. Cela reste une joie de replonger dans cette logique de la scène (Kristian Lupa récemment) et quelque chose de cette relation de la scène au monde persistera, mais autrement, plus parcimonieux, plus fragmenté, plus poreux, plus franchement traversé par du réel… Cependant, autre chose se devine (comme disait Barthes). La scène n’est elle-pas en train de devenir radicalement le lieu qu’elle est, soit un faisceau de sens, de pensée entre un public et des performers au coeur de laquelle de la fiction émerge.

Pour ma part cela passe par une recherche où tout élément est performé, activé par les corps ; par un travail sur des milieux scéniques qui défont autant qu’ils installent de la représentation. Les boites scéniques faites pour accueillir de gros dispositifs deviennent le dispositif. Je me prends à ne plus comprendre la présence d’un décor imposant. J’ai souvent le sentiment d’un déploiement inutile pour quelques effets visuels. L’évidence d’un élément scénique, sa force est en train de passer ailleurs. Dans son apparition, sa présence, son effacement… Comment presque rien produit des visions, une déflagration, du sens, inverse la proportion de la dépense et de l’effet. Je cherche aussi via la vidéo, de plus en plus, dans le dessin aussi. J’imagine la réserve de théâtres pleine de ce dont j’ai besoin et qui me serait mis à disposition dans chaque lieu. Je cherche aussi des contextes, des lieux et des manières de s’y inscrire…

La pensée, cela se voit.

Et se cherche ailleurs le devenir de la scénographie.

26/09/2018

Un extrait d’Edward Saïd, in Dans l’ombre de l’Occident, BlackJack éditions 2011.

« L’acte de représenter (et donc de réduire) implique presque toujours une violence envers le sujet de la représentation ; il y a un réel contraste entre la violence de l’acte de représenter et le calme extérieur de la représentation elle-même, l’image (verbale, visuelle ou autre) du sujet. (…) il y a toujours ce contraste paradoxal entre la surface, qui semble être sous contrôle, et le processus qui la produit, celui-ci impliquant inévitablement quelques degrés de violence, de décontextualisation, de miniaturisation, etc. L’action et le processus de la représentation implique du contrôle, de l’accumulation, du confinement ; cela implique un certain type d’étrangement ou de désorientation de la part de celui qui représente ».

Ce texte me semble extrêmement parlant sur l’ambiguïté dont est porteuse aujourd’hui la pratique scénographique et théâtrale en général, du moins dans sa forme représentationnelle, telle que largement pratiquée en Europe. Il s’agit bien sûr de ce qu’Achille Mbembé appelle a pensée négative de la représentation (in Politiques de l’Inimitié), celle qui a à voir avec le passé colonial, et hégémonisant du monde occidental. Mais les propos de Saïd sont plus larges, c’est l’ensemble des pratiques représentationnelles qu’il interroge. Ce qui me trouble c’est que je ne vois guère où aujourd’hui en France, dans le champ du spectacle vivant (hors quand même la danse contemporaine), on entend parler du fait que l’acte de représenter est porteur de violence envers son sujet. De cette différence essentielle entre surface et processus qui conduirait à réellement déconstruire les espaces, les contextes, les assignations, la place des corps agissant et des corps percevant. Il y a certes des tentatives, mais où est la réflexion consistante sur le fait que la machine théâtrale est porteuse de cette violence, même sourde, même lointaine… J’ai au contraire le sentiment que ce sont des spectacles qui pleinement assument cette mécanique représentationnelle dans sa maîtrise, la puissance de ses effets, qui ont accès aux réseaux de visibilité mainstream.

Pour ma part ce sont ceux où je m’ennuie le plus.

Ce qui m’intrigue en fait, c’est que de telles recherches existent depuis longtemps, ont été hyper visibles et sont reconnues. Mais qu’actuellement elles sont bien peu considérées. Pourtant, par expérience, travailler en tant que scénographe à cet endroit, en creusant concrètement dans les outils spatiaux de la (re)présentation, en la mettant entre parenthèses, en l’affaiblissant, en interrogeant radicalement les gestes évoqués par Saïd (miniaturisation, décontextualisation, désorientation, violence – j’ajouterais découpe, cadre, frontalité, latéralité, invisibilité…), on accède à un large champ de possibles en termes de création et d’invention de commun : production de dissensus, relation entre sujet et objet (jusqu’à l’indifférenciation des deux), place des acteurs, formes de l’attention, déconstruction de la position de celui qui fait expérience… ces enjeux peuvent se travailler y compris dans les espaces les plus autoritaires, comme la boite noire frontale (ou la boite blanche du musée).

La (re)présentation devient alors la scène ouverte de jeux politiques. Et je ne développe pas ici, mais la question de l’échelle, de la réduction, est particulièrement féconde.

J’ai en fait l’impression que cette résistance, voire ce refus (moins dans les discours, que dans les actes) est une question de culture. Et quand le terme de culture arrive, les choses se compliquent. En clair, notre théâtre français (européen peut-être, occidental ?) serait ainsi et il existe une sorte de status quo tacite pour ne pas toucher, du moins dans la sphère mainstream, à quelque chose que l’on identifie comme naturel, comme évident, que tout le monde comprend et que l’on associe implicitement à des enjeux d’identité. C’est comme si à remettre trop en cause la représentation et ses outils, on allait perdre nos repères culturels.

Entendons nous bien, on peut travailler, on peut déconstruire, on peut altérer, ralentir, on peut décoloniser… mais on aura bien du mal à émerger.

15/09/2018

Kinshasa Chroniques

Sur une scénographie

020918

Je publie ici un texte écrit à l’occasion de la création de l’exposition Kinshasa Chroniques (vernissage le 23 octobre 2018 au MIAM à Sète), car il me semble faire partie de ces esquisses théoriques qui nourrissent avant tout ma pratique.

Kinshasa est une aporie. Une expérience intense pour qui y a été ou y a vécu, dont il est presque impossible de faire le récit à qui n’y a pas été. Une ville impossible à montrer, à raconter, à exposer. Multiples sont les incompréhensions, les mots n’y suffisent pas, les images non plus. Un trou noir, un mirage, un fantôme. Comment alors, à partir de quoi, envisager la scénographie, en France, d’une exposition, rassemblant plus de 70 artistes vivant ou ayant vécu à Kin.

Je ne peux pas simplement ‘représenter Kinshasa’ avec l’illusion problématique d’en donner une vision globale, sous la forme d’une scénographie d’exposition sans prendre en compte le fait que ce geste participe explicitement d’une forme de centralité réactualisée de l’Occident. Je suis européen et évidemment mon point de vue est façonné par une foi en la distance qui surplomberait ainsi que par un passé colonial auquel je ne peux échapper. J’ai certes vécu et travaillé longuement à Kin mais cela ne change pas grand chose, cela me rend juste, peut-être un peu attentif. Mes réflexes, le projet lui-même auquel je participe, en France, font question. Et la scénographie en tant que pratique opérant une mise en représentation, tout autant.

« L’acte de représenter (et donc de réduire) implique presque toujours une violence envers le sujet de la représentation ; il y a un réel contraste entre la violence de l’acte de représenter et le calme extérieur de la représentation elle-même, l’image (verbale, visuelle ou autre) du sujet. (…) il y a toujours ce contraste paradoxal entre la surface, qui semble être sous contrôle, et le processus qui la produit, celui-ci impliquant inévitablement quelques degrés de violence, de décontextualisation, de miniaturisation, etc. L’action et le processus de la représentation implique du contrôle, de l’accumulation, du confinement ; cela implique un certain type d’étrangement ou de désorientation de la part de celui qui représente ». Edward Saïd.

Penser qu’on peut réellement échapper à cette ‘violence envers le sujet’ dont parle Saïd est illusoire. On est pris dedans. De la représentation surgira malgré tout, parce qu’elle fait partie d’un complexe de mise en forme du monde qui s’est diffusé partout au point d’être devenu diffus et invisible… à commencer par les habitudes du visiteur. Mais cela n’empêche pas de travailler à éloigner, à mettre entre parenthèse, en somme à affaiblir la (re)présentation, en multipliant les formes de présentation, un geste plus franc, plus direct (même si pas dépourvu d’ambiguïtés lui non plus). Comment avec l’espace comme matériau, faire glisser l’expérience du visiteur, quel(s) déplacement(s) opérer ? Saïd nomme avec précision certaines opérations à interroger : miniaturiser, décontextualiser, accumuler, confiner… J’ajouterais découper, cadrer, donner à voir dans un face à face avec le spectateur… Or ce sont justement les ‘outils’ de scénographe, des opérations que l’on mène constamment envers le sujet que l’on expose, quel qu’il soit. Il s’agit d’interroger l’évidence de ces opérations ‘naturelles’, que nous menons sans réfléchir à la violence qu’elles impliquent. C’est dans leur affaiblissement, leur déplacement qu’émergent peut-être, à ce stade, des possibles. Il n’est pas sûr que l’on puisse y échapper, mais il y a une nécessité à chercher ailleurs, un au-delà à explorer. Construire quelque chose de nouveau ? Cela donne souvent l’impression d’un mur à traverser car engager un tel pas de coté, même s’il ouvre aux possibles, laisse singulièrement démuni. On ne sait pas bien par où aller.

Pour l’expo Kinshasa Chroniques, deux pistes ont fait progressivement sens : l’espace est structuré par des couleurs. Elles sont à vrai dire le seul repère que nous donnons en les faisant correspondre à chacune des chroniques. Un travelling vidéo de Florent de la Tullaye dans les rues de Kin, où l’on voit que la couleur est le moyen principal qu’ont les gens pour donner une qualité au bâti, par ailleurs le plus souvent précaire, a permis un choix de rapports de couleur sur couleur, y compris dans les écritures. Cela résout plusieurs enjeux de lecture de l’exposition, mais cela passe par une opération d’abstraction qui peut faire question.

La linéarité de l’organisation de la ville, ses longues rues et avenues droites, sans fin (le schéma d’urbanisme de l’époque coloniale) m’avait marqué. C’est évidemment un peu dérisoire à l’échelle d’une exposition tant cette ville est immense et multiple, mais cela a fini par déterminer la disposition des cimaises. Cela permet d’éviter une scansion plus classique de l’espace destinée à guider le visiteur, faite de points forts, de mises en relations. Ici les lignes droites font que les parcours sont aussi peu imposés que l’espace le permet. Elles autorisent par endroits une errance, Elle permettent de matérialiser un double parcours, un espace-temps où l’on ne voit rien ou presque : une face des cimaises est ainsi laissée vide, simplement colorée. Cet face vide est une interrogation : il faut chercher les oeuvres, elles ne se donnent pas à voir si facilement. C’est sur l’autre face des cimaises qu’elles sont présentes dans une accumulation spatiale qui est plutôt juxtaposition, accumulation, que mise en dialogue : on plonge dans un foisonnement, une oeuvre n’est jamais visible seule, elle est en relation latérale, de biais, elliptique, avec l’ensemble de ce qui l’entoure.

Et il y a surtout les artistes et leurs oeuvres. La force de cette exposition, c’est qu’il y a 71 points de vue sur la ville de Kinshasa. Une multitude d’interstices inventifs apparaissent. C’est évidemment là que quelque chose de la ville se raconte et, pour le coup, se (re)présente. Le fait que cela vienne de regards d’artistes façonnés par cette ville change la dynamique des questionnements évoqués plus haut. Dans le contexte actuel, il y a une forme de légitimité dans leur point de vue qui leur permet assez librement de rejouer les conventions de la (re)présentation. Ils en ont été longtemps l’objet, ils en sont aujourd’hui les sujets. C’est évidemment eux qui ont des pistes à proposer, là où, je l’évoquais plus haut, souvent je tâtonne. Il serait évidemment possible de mettre le dispositif d’exposition en retrait, de ‘laisser parler les oeuvres’ comme on dit, mais il est autrement important d’essayer de donner forme, dans l’espace, à l’interrogation que constitue en bien des points ce geste d’exposer aujourd’hui, en France, dans le contexte d’un musée, ces artistes.

On échappera pas à la décontextualisation, à la miniaturisation, au confinement. Un espace très grand permettrait peut-être de produire une étendue où affleure la violence de l’opération de présentation, plus que la violence de ce que l’on présente (je pense ici aux multiples clichés sur les villes africaines et sur Kin en particulier). Où la découpe opérée par le fait que nous sommes dans un lieu fermé (un musée), s’atténuerait. Cela permettrait de dé-focaliser, de créer un vide qui fasse qu’en entrant on se perde en déambulant, on ne tombe pas directement sur les oeuvres, qu’il faille les chercher. On parviendrait, je pense, à défaire la mise en dialogue classique des oeuvres. Un grand espace permettrait des jeux de focale multiple pour un corps percevant en mouvement, des jeux d’intensité, d’accumulation, de juxtaposition, de décadrage, de brouillage, etc. Un parcours rendu par moments erratique, mais intense. Ou alors… inscrire les choses directement dans un contexte (ici Sète, plus tard Paris)… Rendre les oeuvres presque invisibles, dispersées, camouflées, fondues dans le lieu où elles sont montrées. Ainsi peut-être, Kinshasa deviendrait ce qu’elle est, vu d’ici… un mirage. Une idée, quelque chose dont on ne sait pas grand chose mais qui est malgré tout présent, via des gestes d’artistes, qui n’est pas confiné, qui traine, dans l’air, avec lequel on vit. Un fantôme qui se diffuse dans notre quotidien. Et peut-être ce fantôme ouvrirait-il des espaces de contact.

24/06/2017

La scénographie est une pratique difficile à cerner… Est-elle un métier ? Peut-on l’identifier comme tel ? S’inscrit-elle dans les champs de l’art, de la dramaturgie, du théâtre, de la technique, de la performance ? A trop vouloir s’affirmer artiste on vous renvoie technicien et constructeur. Souvent un metteur en scène, un théâtre, attend que vous régliez surtout les problèmes techniques. C’est là que votre ‘compétence’ est attendue. Il attend aussi que vos solutions soient simples, sans trop d’hésitations et de repentirs, qu’elles ne perturbent pas les conventions du lieu et les règles de la distance. Un syndicat (et quelques lieux), en France, tentent aujourd’hui de dicter les termes de ce qui est scénographique et de ce qui ne l’est pas. Mais leur rapport à la pratique scénographique est restreint. Il se fonde sur la prééminence du théâtre, plus précisément sur la boite scénique (avec en arrière plan la scène classique occidentale) et son fonctionnement en tant que dispositif d’expérience. Les pratiques plus ouvertes (espace urbain, exposition, variation du rapport scène salle…) existent mais comme des variations de ce dispositif fondateur qui définirait ce qu’est la scénographie. Du coup, les pratiques qui relèvent d’une théâtralité (inconsistante, disait Genet), d’une hybridation, notamment dans les multiples sphères de l’art contemporain, de la performance ou des sphères non occidentales, sont lues comme une perte de repères, une dévoiement, voire un pillage de la pratique théâtrale. Elles sont hors radar, invisibles, un bruit lointain et incompréhensible.

Or je crois qu’aujourd’hui, c’est précisément cette ‘inconsistance’ qui fait la force d’une pratique scénographique, dans un champ étendu, à la fois précis et diffus, qu’on peut appeler théâtralité, un champ poreux largement partagé dans des sphères très diverses de la création. Là, la pratique scenographique recoupe une large palette de possibles, mais ce fait n’est que rarement nommé comme sa richesse, même si dans les faits, c’est partout, massif.

Le terme ‘scénographie’ dans sa définition est occidental (Skene grafein, écrire/dessiner la scène). Il renvoie précisément à l’histoire du théâtre européen, mais ce théâtre et ses conventions n’est qu’un aspect de ce que j’appellerai un champ scénographique. Il conviendrait sérieusement d’interroger le terme lui-même dont les fondamentaux remontent jusque aux grecs et sont enchâssés au coeur de l’histoire de la représentation, de l’humanisme occidental et sa mise en pratique comme relation au monde via des régimes précis d’espace et d’image, des assignations du spectateur, des conventions, etc. Alors que nous vivons maintenant dans un monde multipolaire où la déconstruction de ces conventions est porteuse de politique : multiples sont ceux qui cherchent à déconstruire, partout, en Europe y compris… C’est dans la danse contemporaine que je trouve les questionnements les plus poussés, qui à la fois interrogent les espaces et les conventions de (re)présentation, mais aussi le rapport au corps et au spectateur. Et c’est dans les sphères non occidentales (notamment les chorégraphes et danseurs mais aussi, de plus en plus, la scène théâtrale du continent africain – je parle ici de ce que je connais le mieux, mais ce n’est évidemment pas propre au artistes ‘africains’) qu’ils me semblent les plus expérimentaux, ouverts, radicaux, libres et conscients en même temps. Ici, la pratique scénographique c’est aussi interroger la scène, le cadre, le signe, le texte, le spectateur, tenter des relations spatiales non découpées, non ‘dessinées’, non objectifiantes, plus rhizomatiques, à un contexte. La force de cette pratique c’est la mise en fiction d’un espace, c’est le corps agissant et percevant et cela est bien plus large que la seule pensée du théâtre occidental et de la scène. Ainsi nommée, la question scénographique est opérante, c’est à dire en prise sur les complexités du monde actuel.

Quand parlera t’on enfin sérieusement de scénographie ?

‘Reorganizing space by drawing through it’ (Gordon Matta Clark).

03/04/2017

Cesser cet entre soi du théâtre et des arts visuels, c’est aussi une question de spectateur, une question de scénographie. Une question de mutation des formats et des inscriptions dans l’espace.