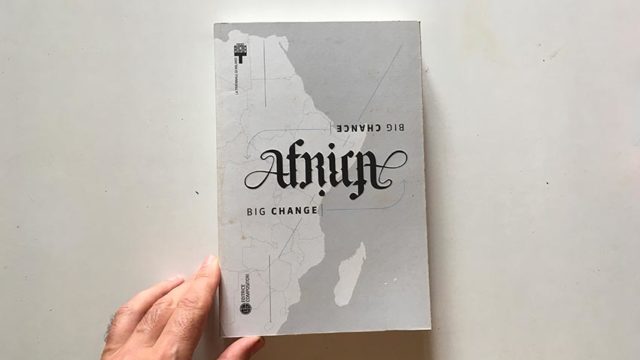

Un texte publié dans le catalogue de la triennale d’architecture de Milan // 2014

Version française complète (écourtée dans le catalogue). Traduit en italien et anglais.

La ville contemporaine fourmille d’idées qui naissent.

Au delà des villes bombes.

J’écris ces notes à partir de mon expérience d’artiste et d’activiste au cœur de quelques ‘bombes urbaines’, travaillant en immersion dans l’espace urbain sur des enjeux d’espace commun.[1] Pour entrevoir les dynamiques aujourd’hui à l’oeuvre, il m’a fallu mener un travail dialogique de déconstruction de mes grilles de lecture, acquises notamment lors de mes études d’architecture. Il m’a fallu apprendre à voir.

Ainsi, le terme de ‘bombe’, ici utilisé pour décrire les mégalopoles notamment africaines en cours d’explosion démographique m’interroge. Le simple fait de reprendre la définition du terme est éloquent : « engin explosif consistant habituellement en un contenant empli de matériel explosif ayant pour but de causer une destruction lorsque déclenchée » ; j’ajoute : objet lancé depuis un endroit ennemi, ou le ciel[2]. Il ne s’agit pas ici de nier l’ampleur des difficultés auxquelles sont confrontées ces villes en expansion massive, mais pourquoi les décrire avec une telle image garantissant « le pire des mondes possibles »[3] ? D’autant que sur le continent africain, les mégalopoles géantes ne sont pas si nombreuses : Kinshasa, Lagos, Le Caire (mais aussi le Gauteng – l’axe Johannesburg Pretoria -, mais peut-être est-elle moins une ‘bombe’, car, tout comme Tokyo d’ailleurs, la plus grande ville au monde, elle ‘fonctionne’ mieux). Surtout, Edgar Pieterse rappelle que si l’expansion urbaine sur le continent africain est actuellement la plus rapide au monde, elle se fait principalement vers des villes moyennes. Il rappelle aussi au passage que les conditions dans lesquelles se déroule cette évolution sont beaucoup moins ‘confortables’ que l’évolution des villes européennes qui ont bénéficié d’un temps plus long et de moyens immenses liés au ‘dispositif’ colonial[4]. Bref, il n’est pas certain que cette image de bombe soit autre chose qu’une projection angoissée sur un phénomène que l’on a du mal à lire, en particulier depuis le vieux monde occidental.

Un symptôme du manque de repères dont le terme de bombe me semble témoigner est la manière dont l’espace public est perçu surtout sous l’angle de sa disparition. Cette notion d’espace public est reprise un peu partout comme une sorte de sésame pour une ville ‘équilibrée ‘ alors qu’est peu interrogée son histoire européenne complexe, marquée par la distinction public-privé (la pensée bourgeoise du capitalisme industriel), par cette idée de l’écart entre soi et un autre comme distance symbolisable[5], qui la rend réductrice et peu pertinente dans la plupart des contextes urbains de par le monde pour décrire la complexité et la diversité les pratiques des hommes dans l’espace commun des villes. Pourtant, c’est au nom d’une supposée disparition de l’espace public que la ville est perçue comme perdant ses valeurs ‘universelles’ de vie en communauté, soit le rêve toujours repoussé d’un ailleurs abstrait, toujours meilleur. En témoigne, me semble t’il, l’aversion absolue pour les ‘gated communities’ lues comme le symptôme évident d’un repli sur soi. La difficulté étant que le plus souvent l’on ne cherche guère à y regarder de plus près, notamment sur le sens, la nature et la réalité de ces formes de ‘repli’.

Cette persistance à vouloir lire l’urbain comme un monstre prêt à (nous ?) dévorer dès lors que l’on sort du contexte européen de LA ville (à la fin de mes études d’architecture, il y a vingt ans, le principal modèle était encore occidental, avec cette idée qu’en ‘Afrique’ il n’y a pas d’histoire de la ville) est le signe, je crois, d’une obsolescence des outils de lecture, face à ce qu’il se passe aujourd’hui dans les villes du continent africain et plus largement non occidentales[6]. Il est ainsi particulièrement troublant de tomber, en France, dans un livre pourtant récent d’Olivier Mongin (2005), sur un passage où, parlant des ‘villes monde’ (dans un chapitre intitulé ‘villes informes et chaotiques’) Mongin cite un passage de Tristes Tropiques (des années 50 donc), où Claude Levi Strauss, à propos des villes indiennes, parle de ‘zone’ et y voit ‘le fait urbain réduit à son expression dernière : l’agglomération d’individus dont la raison d’être est de s’agglomérer par millions quelles que puissent être les conditions réelles’. Suit une liste de termes qui n’a rien à envier à la pire des lectures hygiéniste sur la ville (angoisse de l’absence de limites, de l’organique, de la contagion, etc.)[7]. Cela ne semble pas gêner Mongin dans sa démonstration appliquée au devenir des villes contemporaines, qui continue en parlant « de ville prospérant ‘organiquement’ en repoussant toutes les limites possibles. (…) Cette situation se traduit par l’absence de rapport entre les hommes, soit parce qu’il y a une tension trop grande, soit parce qu’il y a une totale absence de tension ». Cette description pour expliquer que l’idée d’espace public est devenue impossible et que ces villes tendent vers un chaos sans limites. « Tel est le ressort d’une ‘indifférence’ grâce à laquelle le chaos urbain peut grossir à l’infini » dit-il[8]. Devant cet exemple, et il en est d’autres, je pense à cet auto aveuglement dont parle Achille Mbembé à propos de l’Afrique[9]. Une ‘volonté d’ignorance’, une méconnaissance qui ne fait pas question, venant du temps colonial et dont il n’est pas sur qu’elle ait disparu, précise t’il. Ici cela semble d’autant plus frappant que les outils d’une lecture attentive aux complexités des dynamiques de ‘la ville d’en bas’[10] ont une longue tradition européenne[11].

En écrivant ces notes, je pense surtout à Kinshasa, ville ‘bombe’, emblématique des imaginaires urbains actuels (voir la multitude de termes fascinés et apocalyptiques qui lui sont accolés). J’’y ai vécu et travaillé, notamment dans le quartier de Lingwala, à proximité du ‘rail’, une ligne de chemin de fer qui traverse le quartier et le long de laquelle se déroulent de multiples activités. Tout ici existe à l’échelle du corps, de la marche sur la voie. Par endroits on ressent un sentiment d’harmonie malgré l’évidence des difficultés : des lieux fragiles, assez beaux, faits de maisons en brique et tôle, modestes, de jardins, de commerces, de ruelles de terre, où des équilibres, des formes d’organisation, des attentions faites à l’espace se lisent. Un lieu urbain contemporain invisible du radar des logiques de planification. Nous nous disions que si quelques problèmes de base étaient traités, ordures, électricité, eau (un problème majeur à Kinshasa), un tel lieu pourrait vivre sa vie, géré par des habitants qui savent dans quel environnement ils souhaitent vivre, mais ont fortement besoin que l’on sécurise cela. Ces remarques renvoient à des processus tels que ceux mis en place par le scénographe Franck Houndegla, qui dans le cadre du projet Liaisons Urbaines à Ndjaména (Tchad), Porto Novo, (Bénin), développe des logiques d’aménagement urbain à partir de ce qui existe, en association avec des architectes locaux et les habitants[12]. En 2011 le rail a été détruit, officiellement au nom de règles d’urbanisme qui obligeaient à une certaine largeur de part et d’autre de la voie de chemin de fer. Un matin, sans prévenir, les bulldozers sont arrivés. Pourtant, il n’y avait quasiment pas de trains. L’équilibre fragile de ce morceau de ville a été réduit à néant et la destruction a entrainé une précarisation plus grande encore des gens qui vivaient là. D’évidence, ils ne sont pas la priorité, la bombe explose aussi de l’intérieur. Les manières de gérer la ville, de la mettre sous la pression d’intérêts économiques ne sont pas destinées à des populations qui, particulièrement à Kinshasa, ne font guère le poids dans le devenir urbain et en sont donc massivement exclues. Dans d’autres contextes, à Dakar par exemple, la situation est plus nuancée. Dans le quartier de Ouakam, où nous avons aussi vécu et créé, la tension entre le vieux village de pêcheurs Lébous et les nouveaux quartiers gentrifiés autour de l’étrange statue de la Renaissance Africaine est réelle du fait de la résistance active et impliquée dans les intérêts économiques, des habitants du vieux Ouakam.

Vivre et travailler, ici en tant qu’artiste, architecte, dans une ville, un quartier, me permet d’échapper aux totalisations imaginaires et abstraites[13], d’entrevoir les dynamiques de l’intérieur, la manière dont s’invente de la singularité dans mise en œuvre des villes, de leur architecture, ici comprise comme ‘surface’ visible des interactions[14]. Pour décrire cette ‘ville des gens’, AbdouMaliq Simone parle de people as infrastructure : une « ability of residents to engage complex combinations of objects, spaces, people, and practices”, to form “conjunctions” which “become an infrastructure – a platform providing for and reproducing life in the city”. Dans cette veine, se développent actuellement un ensemble pluridisciplinaire de pistes de recherche autour de notions telles que deal, textualité, corps, imaginaires, théâtralité, performatif, spectral, informel…[15] qu’il n’est pas possible ici de décrire en détail mais qui constituent un faisceau de directions pour comprendre, (re)penser et produire de l’urbain à partir des contextes du ‘global south’ et des dynamiques urbaines émergentes[16]. Pour autant une question demeure : comment articuler les échelles ? Matthew Barac, parle à ce sujet de « a lack of fit between urban concepts theorized as global and local conditions of experience on the ground”[17]. Il y a en effet une facilité à privilégier une échelle locale qui serait comme un sésame face à un désarroi suscité par l’immensité de villes. Mais les enjeux sont bien aussi à l’échelle de cette immensité, ce que rappelle Pieterse lorsqu’il insiste sur l’importance de l’échelle du macro, mais en interrogeant à partir de quoi le (re)penser, suggérant ainsi de partir de l’échelle les gens, voire plus précisément des dynamiques architecturales et humaines du bidonville.

Nombreux sont les artistes de par le monde et en particulier les collectifs qui, de l’intérieur, explorent la multiplicité des possibles dans l’espace commun, ou ‘public’ [18]. Ils en donnent à voir ses dynamiques et inventent des formes de vie. Un exemple : Gugulective[19], au Cap, a été emblématique d’un engagement qui n’accepte pas la réalité telle qu’elle est, l’affronte et essaye par une présence, avec les moyens de l’art, par l’interaction avec un contexte et ses habitants, d’ouvrir un espace[20]. Via un glissement de l’adresse non plus vers le public ‘expert’ du champ de l’art mais vers les habitants, via une évolution des pratiques artistiques vers ce que le philosophe Stephen Wright nomme ‘usership’, soit extérieures au régime esthétique de l’art, ce qui implique des formes d’invisibilité qui mettent en crise la notion de ‘spectatorship’ en tant que régime d’expérience fondé historiquement sur une distance passive [21], les artistes interrogent profondément ce qu’une ville aujourd’hui veut dire. « We are particularly challenged, on a more philosophical level, by the question of “how the city ‘is’ and how it ‘means’: how it becomes available to and through interpretation” dit Barac[22]. Par ailleurs, ces démarches « allows a reciprocity between speeches by people, inhabitants – which opens to the acknowledgment of their belonging to the common – and the level of the city, its collective dimension; and via this, how urban orders can be defined in contemporary megalopolis”[23]. Ce qui n’est pas rien.

Je voudrais clore ces notes évidemment trop rapides, en évoquant la notion de jeu comme outil conceptuel de création, d’observation et d’ouverture de pistes. Dans le cadre du programme de recherche Play>Urban[24], artistes, chercheurs et étudiants ont mené des expérimentations dans les espaces urbains de Strasbourg et Johannesburg entre 2011 et 2013. Le processus s’est construit autour de la notion de jeu ici pensée comme engagement concret avec la ville pratiquée. Une déconstruction de la figure du flâneur (qui comme l’espace public revient à outrance dans la pensée urbaine actuelle), un au delà des imageries récurrentes du marcheur benjaminien et de son rapport cinématographique et passif, à la ville européenne[25]. Le jeu est ici manière d’interagir avec un environnement urbain par la surprise et le glissement hors d’un l’ordinaire apparent. Non plus une position de spectateur déambulant, mais la recherche d’une position active, immergée et exploratoire. Jouer non pour gagner mais pour explorer[26], pour creuser les traverses des pratiques urbaines. Faire place au hasard, à l’imprévu, à la manière dont les gens interagissent, produisent du sens, résistent, à ces dimensions affectives qui texturent la ville concrète et imaginaire : les sentiments d’appartenance, les zones de contact, les ‘deal-making’, les lignes de mouvement, ce qui la façonne au delà d’un environnement apparent[27].

Inventer de l’urbain est ce que les ‘bombes’ urbaines, y compris sous leur angle inquiétant, nous obligent aujourd’hui à faire. Mais laisser place à cette inventivité, ce serait pour les décideurs, ceux qui aujourd’hui façonnent les ‘monstres’, faire la part trop belle aux logiques de résistance, celles qui refaçonnent la ville quoiqu’il arrive, qui constamment réinventent des chemins de traverse et ainsi en (ré)écrivent les dynamiques. Je pense pour ma part que ce que permet l’explosion urbaine actuelle de par le monde, c’est de se connecter à la multitude des pratiques, ce que les artistes et architectes, parmi d’autres, peuvent contribuer à mener.

Jean Christophe Lanquetin

[1] Dans le cadre des Scénos Urbaines : http://urbanscenos.org et du programme de recherche Play>Urban : http://esad-stg.net/playurban

[2] Source : wikipedia.

[3]On pense ici à M. Davis, Le pire des mondes possible, La Découverte, Paris 2006.

[4] E Pieterse, Grasping the unknowable, in Rogue urbanism, Jacana ed, Auckland Park, 2013, p.22

[5] O. Mongin, La condition urbaine, coll Folio essais, Seuil, 2005, p. 169.

[6] On pourrait l’appliquer aussi aux modes de lecture faits de certaines dynamiques dans les villes européennes, en particulier la lecture des banlieues.

[7] M. Hardt, T. Negri, Empire, Exils, Paris 2000, pp 176-178.

[8] O . Mongin, op cit.

[9] A. Mbembe, Critique de la raison nègre, La découverte, Paris 2013, pp 108 et suiv.

[10] La formule est de Michel De Certeau, L’invention du quotidien, Folio Gallimard, Paris 1990.

[11] M. De Certeau, I. Joseph, H. Lefebvre, l’Ecole de Chicago, etc.

[12] http://liaisonsurbaines.com . Un autre exemple est le travail mené par Faustin Linyekula et Baerbel Muller à Kisangani : ‘acupuncturing Kisangani’ http://www.kabako.org .

[13] M. De Certeau, op cit, p. 141 : ‘Tout se passe comme si un aveuglement caractérisait les pratiques organisatrices de la ville habitée’.

[14]A. Simone in conférence à la HEAR / Strasbourg, nov 2011 : Les espaces sont la production de beaucoup d’efforts, idées, initiatives, conflits, arrangements, le résultat de ces processus. C’est une histoire en cours, faite de révisions et changements, etc. Elle produit une surface visuelle, hétérogène, sans angles ni lignes clairs (d’après notes JcLanquetin).

[15] Voir les travaux de D. Malaquais, A. Simone, F. De Boeck, S. Nuttal, A. Mbembe, et bien d’autres.

[16] Des outils pour lire AUSSI la ville occidentale.

[17] M. Barac, Place resists: grounding African urban order in an age of global change, in Rogue Urbanism, op cit, p.41.

[18] V. A. Simone, City life, from Djakarta to Dakar, Routledge, NYC 2010, p 119 : ‘Instead of people coming together to consensually decide the markers of identity and common rules necessary to recognize a common participation, the public is a matter of projecting a way of talking and regarding that goes beyond the specificity of one’s life situation’.

[19] Collectif fondé à Gugulethu, township du Cap, Afrique du Sud, par Kemang Wa Lehulere et Unathi Sigenu, en 2006.

[20] Mais aussi Picha, The Joubert Park Project, Eza Possibles, Le Cercle Kapsiki, Les Studios Kabako, Ntsoana Contemporary Dance Theater… Je cite ici ceux avec qui j’ai travaillé.

[21] Stephen Wright, Toward a Lexicon of Ursership, http://museumarteutil.net/wp-content/uploads/2013/12/Toward-a-lexicon-of-usership.pdf

[22]M. Barac, op cit.

[23] M. Barac, op cit.

[24] Porté par la Haute Ecole des Arts du Rhin, Strasbourg (F. Duconseille, E. Hellio, Jc Lanquetin, D. Malaquais) et la Wits School of Art, Johannesburg (N. Christopher, Z. Marie, N. Patel).

[25] V. S. Nuttal, Litterary city, in Johannesburg, the Elusive metropolis, Wits University Press Johannesburg 2008. .

[26]Play (jeu pour jouer)vs game (jeu sérieux, jeu pour gagner).

[27] V. D. Malaquais, Villes flux, imaginaires de l’urbain en Afrique aujourd’hui, in Politiques Africaines n°100, Cosmopolis, de la ville, de l’Afrique et du monde, Karthala, Paris 2006.