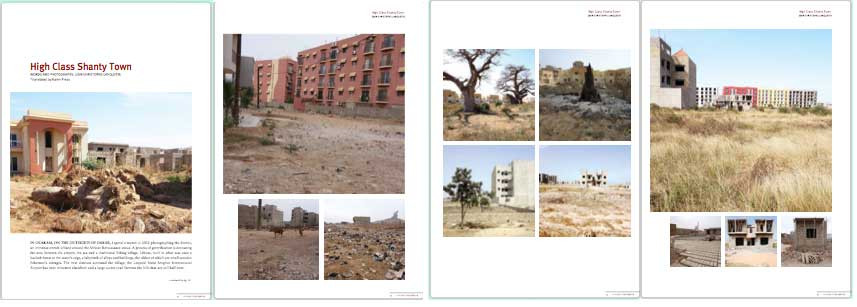

The Dakar series in African Cities Reader III // Land, property and value // 2015

Publication du projet des Baobabs [une part des séries sur Dakar], avec un texte : High class shanty town // Publication of the baobab pictures [part of the Dakar series] with a text : High class shanty town // April 2015.

Le projet dans son ensemble est visible // The full project is visible HERE.

See the all publication HERE.

The African Cities Reader is a biennial publication that brings together contributors from across Africa and the world to challenge the prevailing depiction of urban life on the continent and redefine cityness, Africa-style. It is a joint creation of Chimurenga Magazine and the African Centre for Cities at the University of Cape Town.

The third installment of the Reader explores the unholy trinity of land, property and value – the life force of cities everywhere. In an era of late modernity marked by a speculative compulsion that takes on a spectral character as it instigates adventures of city imagineering, deal-making and symbolic reinvestment, the material effects are often displacement, violence, daylight robbery and yet another round of elite seduction. The incessant (re)making of the African city is a game that leaves few untouched or unmoved and literally prepares the ground for the inhabitation of another 400 million urban dwellers over the next two decades.

In this issue António Andrade Tomás picks through the post-independence architectural ruins of Luanda and reveals the vice and violence that permeate the act of securing land and home in a city greased with the ‘devil’s excrement’; Andile Mngxitama challenges the historical and contemporary rhetoric that positions land theft in South Africa in the realm of material dispossessions and asks us to plumb deeper to discover the narrative of loss that is the black experience; Billy Kahora reflects on the state of the ‘estate’ of his Nairobi childhood and finds its decay symptomatic of the malaise of a middle class that has lost its mind; and a transformative vision for the Lagos National Theatre is presented in four conversations and seven performative pamphlets.

Other contributors include Maud De La Chapelle, Armelle Choplin, Marion Broquère, Simon Nancy, Jean-Christophe Lanquetin, Jumoke Verissimo, Adolphus Opara, Ayodele Arigbabu, Hunter And Gatherer Collective, Jahman Anikulapo, Koni Benson, Faeza Meyer, Sean Christie, Anne Pitcher, Marissa Moorman, Göran Dahlberg and Matthew Wilhelm-Solomon.

———————————————————

Le texte en français :

Pendant un mois fin 2012, je vis à Ouakam, à coté de Dakar. Je photographie le quartier, un immense chantier autour de la statue de la Renaissance Africaine. Un processus de gentrification dévore le territoire entre l’aéroport, la mer et un vieux village traditionnel de pêcheurs Lébous construit dans ce qui fut une forêt de baobabs en bord de mer, un labyrinthe de ruelles et de constructions dont les plus anciennes sont de petites maisons de pêcheurs en bois. Les nouveaux quartiers cernent le village, l’aéroport à proximité va être déplacé, une large route d’accès sillonne les collines encore à moitié vides.

Je marche dans ce chantier en grande partie à l’arrêt : il est la ville. Les gens vivent là, ils n’errent pas dans ces rues déjà fantôme avant même d’être construites, leurs pas sont rythmés et quotidiens, leurs marches sont affairées, elles ont un but, ils sont actifs, pressés. Les voitures roulent vite, claxonnent, le marché fonctionne, les boutiques sont ouvertes au milieu des constructions de briques nues aux fenêtres vides ; on joue au foot sur le grand terrain vague en attente.

« High class shanty town », dit Abdoumaliq Simone, une bidon-ville de luxe. Les nouvelles constructions ont la précarité d’une cabane. Un empilement gris et rugueux de béton et de briques, d’évidence fragile. Il semble juste posé sur le sol, supporté par des planches et des branches elles mêmes posées sur des briques le temps que le béton prenne et que les ouvriers reviennent. Parfois un immeuble s’effondre et tue, trop de sable dans le béton, des poteaux et murs trop fins ou pas tout à fait droits. Les bâtiments sont des squelettes à ciel ouvert, la végétation les envahit, les briques s’effritent. Ils attendent un habillage, peinture et carrelage. Je sillonne les rues entre de grands blocs abstraits et vides, aux murs noirs, gris ou blancs. Intérieur ou extérieur, peu de différence, je marche dans la grande poste, la plus grande du pays me dit-on. Elle n’a pas de toiture. Pourtant chaque lieu est affecté, a un nom.

Les villas inachevées esquissent une déco cheap, « moderne » de partout et nulle part. Vers l’aéroport, les villas à façade style romain péplum crème et ocre s’alignent à l’identique par centaines derrière de hauts murs ; Ailleurs, ce sont des barres cage à poule par endroits achevées, rouges ou jaunes, remplies d’appartements fonctionnels à lits king size. Dans une rue, une dalle est couverte de carrelage, un palmier planté dans un petit carré de terre, un lampadaire. La voiture est garée devant, quelqu’un est au balcon à l’étage. Je cadre serré l’image d’une ville.

Ce n’est pas tant le collage des styles qui est étrange – les imaginaires de l’ailleurs et des gens façonnent les villes – c’est son caractère répétitif, mécanique, industriel, planifié, quelconque. Tabula rasa. Dans le vieux quartier, les immeubles récents ont souvent une singularité, une organicité. Ce sont les mêmes briques mais ce n’est pas la même ville.

Les rues de poussière et de sable dans lequel s’enlisent taxis et charrettes à cheval, sillonnent au milieu des tas de briques et des restesarrachés, qui ressurgissent : grosses pierres, branches d’arbres devenues échafaudages, troncs de baobabs découpés, couchés et dont une branche bourgeonne ou bien, image violente, brulés. La végétation basse est touffue, un quadrillage en émerge, les boitiers électriques attendent. Quelques baobabs, peut-être millénaires, subsistent. Par culpabilité ? Leur présence pourtant massive au milieu du chantier fait penser à un squelette qui peine à rester debout.

Dans la brume, la statue martiale construite par les coréens flotte, décalcomanie sans échelle, d’évidence géante, pourtant minuscule. Elle raconte l’histoire d’un homme et d’une femme, un enfant dans leurs bras, leurs corps tendus vers une direction invisible qui est en fait la Statue de la Liberté. La ville fantôme à leurs pieds rêverait-elle d’une vie familiale et bourgeoise middle class, bricolée à partir d’imaginaires multiples, celui, rival, de l’autre coté de l’océan mais pas seulement, un imaginaire africain aussi, dont tout le monde me parle mais dont je me demande quand même où il se trouve dans cette ville spectrale.

Je marche chaque jour dans la « rue » un chemin entre ancien village et nouveau quartier. Le vieux village centré sur son labyrinthe de ruelles et sa volonté de continuer à exister tourne le dos à la ville nouvelle. En face, le nouveau quartier est un immense terrain vague, une esplanade qu’on traverse, où l’on joue au football, où l’on traine : la grand place. Les hommes, les chevaux, les chèvres semblent s’y perdre. La décalcomanie est partout visible. La grand place est une immense étendue de détritus et de végétation basse. Seuls les stades, bordés de pierres, sont impeccables. J’y passe et repasse, m’y assieds sur une grosse pierre ronde. Au milieu des détritus, des animaux morts. On me dit qu’avant, c’était une forêt de baobabs, « dense et sombre ».

Il me semble que ce que je vois est la ville, et pour longtemps encore.

Jean Christophe Lanquetin